这不禁让人思考一个有意思的现象:当杂交水稻已成为中国科技的一张名片,为何同样关乎国计民生的杂交小麦,却始终鲜少进入公众视野?

杂交小麦为何如此重要

小麦是全球种植最广、产量最大的口粮作物。中国作为世界最大的小麦生产国和消费国,常年种植面积约3.5亿亩,总产量达1.4亿吨,居全球首位。然而,随着气候变迁与生产方式转型,小麦产业正面临一系列挑战:我国每年近1亿亩小麦受旱情困扰;逆境胁迫加剧,绿色抗逆品种仍然稀缺;单产提升进入平台期,亟需技术突破。

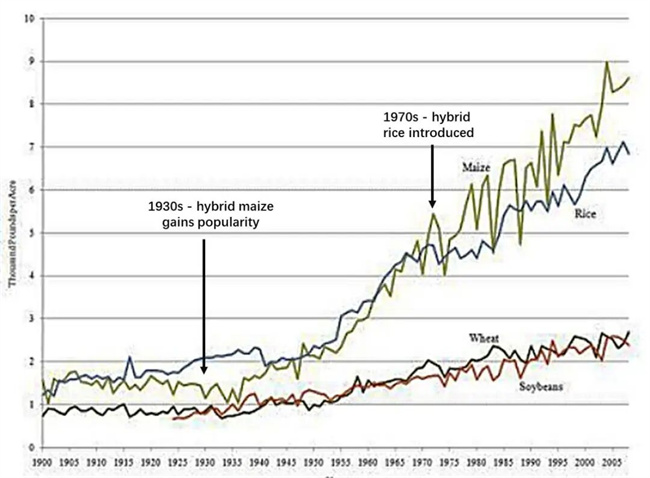

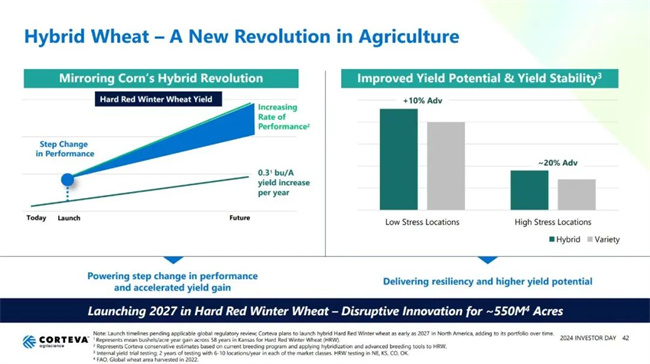

目前,杂交玉米、杂交水稻和杂交油菜已在全球范围内成功实现商业化推广,并显著提升了作物单产。相比之下,杂交小麦虽被公认为提高小麦产量和品质的重要途径,却至今未能实现大规模持续应用。

研究表明,杂交小麦具备显著的增产潜力,增幅可达10%至54.3%。目前,多个国家及主流种业企业已将其列为育种攻关的重点。尽管杂交小麦尚未在全球形成规模化推广格局,但其未来潜力仍值得期待。

杂交小麦发展历程

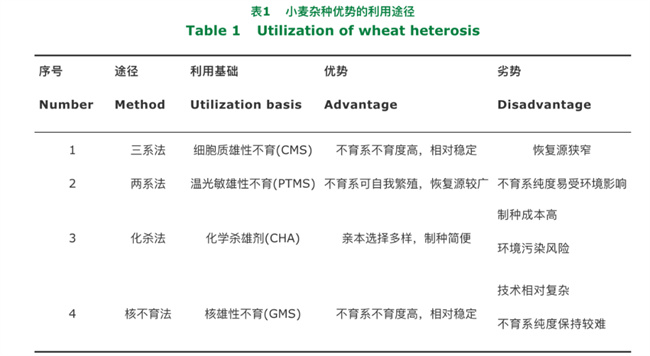

杂交小麦的研究始于20世纪50年代。1951年,日本首次通过异源细胞质导入获得普通小麦雄性不育系。1962年,Wilson与Ross成功选育出T型不育系及其配套材料,实现三系配套,标志着杂交小麦研究迈出关键一步。由于三系法恢复源有限,随着化学杀雄剂的研发,国际研究重点逐渐转向化杀法。

截至2014年,美国杂交小麦种植面积超过14.8万公顷,英国约5万公顷,阿根廷超过7万公顷,其中绝大多数采用化杀法。近年来,随着生物技术进步,美国科迪华等公司开发了基于核不育基因的新型杂交体系,为杂交小麦育种开辟了新路径。

我国杂交小麦研究起步于20世纪60年代。1963年,山东昌潍地区农科所发现“潍型”不育系,同期叶绍文在青海发现不育种质。1965年,蔡旭院士引进T型不育系,推动国内三系法研究。90年代,我国北京农林赵昌平等团队自主发现温光敏不育种质,两系法体系迅速发展,逐步形成多途径协同攻关的研发格局。

目前,我国已建立三系法、两系法、化杀法与核不育法四种技术路线,累计审定品种34个。其中“绵杂麦168”表现尤为突出,单个品种年种植面积达45万亩,累计推广面积250万亩,增产幅度介于2.0%–30.1%之间,已示范推广至国内外多个生态区。经过数代努力,我国杂交小麦研究已跻身世界领先行列。

杂交小麦推广瓶颈

尽管技术日趋成熟,杂交小麦的商业化推广仍面临三重瓶颈,恰如赵洪璋院士所指出的“二低一大”难题:杂种优势不稳定,增产效果受组合与环境双重影响;制种产量低,种子生产成本高;播种量大,导致用种成本攀升,农民接受度低。

而从技术路径来看,四种方法各有短板:三系法普遍面临恢复源稀少和细胞质负效应难题;化杀法对药剂要求苛刻,存在成本与环境风险;核不育法的保持系创制困难,大规模应用受阻;两系法虽进展最快,但育性易受环境波动影响,在核心麦区推广依然审慎。

破局之路:技术革新驱动产业突围路

杂交小麦的商业化困境,根源在小麦作为自花授粉作物,其多倍体基因组特性和复杂遗传背景所带来的超高育种难度。突破这一困境,必须从技术创新与成本控制两端协同发力。

基因层面,北京大学邓兴旺团队正推动基于核不育基因的第三代杂交育种技术,尝试利用新兴的无融合生殖技术“固定”杂种优势,从根本上解决优势不稳与亲本匮乏问题。

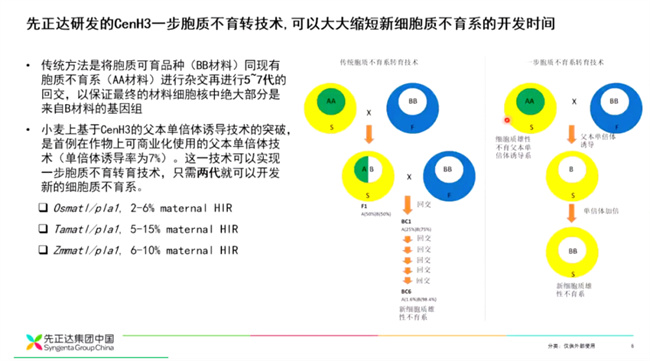

制种环节,多项关键技术正系统推动效率提升:科迪华的分子标记辅助选择(MAS)加速优良父本选育;先正达吕建团队的父本单倍体诱导实现胞质不育系快速转育;Donald Danforth植物科学中心开发的dcl5温敏不育系提供了新的技术路径;而智能辅助授粉设备正致力于将异交结实率从1-2%的极低水平有效提升。

然而,最终跨越商业化门槛,必须攻克‘播种量大’这一经济性难题。其根源在于小麦分蘖能力先天不足。未来需要通过遗传改良提升分蘖数与成穗率,从生物学基础上优化杂交种的种植效率,才能打破‘农民用不起,企业赚不到’的产业僵局。

智种评论

诚然,从杂交水稻的发展历程来看,杂交小麦要想在大规模商业化生产中取代常规品种,必将面临更多、更复杂的挑战。

然而,杂交小麦一路走来“道阻且长,行则将至; 行而不辍,未来可期”,其背后不仅是技术攻坚的科学家精神,更关乎一个国家在粮食安全与种业竞争中的战略定力。

随着政策持续加持、技术不断突破,以及先正达、中农发、江苏大华、隆平高科、九圣禾等领军企业的战略性布局,杂交小麦正迎来产业化的关键窗口。它或许尚未像杂交水稻那样家喻户晓,但作为未来粮食安全体系中的重要拼图,它的时代,或许才刚刚开始。