本文系统分析了全球与中国转基因玉米和大豆的产业化现状,包括转化体性状、种植区域、产量、经济效益及政策监管等方面。全球转基因作物种植面积持续增长,中美巴阿是主要生产国;中国转基因产业化进程加速,监管体系日趋完善。

全球转基因玉米与大豆产业化现状

转化体性状

根据国际农业生物技术应用服务组织(ISAAA)数据库信息,截至2024年,全球累计批准的商业化大豆转基因事件(转化体)总数为56个,玉米转化体则达到307个。

耐除草剂及抗虫性状在农业生产市场上应用广泛,它们在转基因玉米和大豆产业增产降本进程中发挥至关重要的作用,分别占已批准玉米和大豆转化体总数的75.5%和86.2%。

此外,抗逆和品质改良也是转基因玉米和大豆产业化热点性状。值得注意的是,单个转化体能够复合多个优良性状,如耐除草剂、抗虫以及品质改良等。

转基因玉米和大豆的耐除草剂特性主要以耐受草甘膦和草铵膦为主。草甘膦抗性相关的基因包括mepsps、2mepsps、cp4 epsps、epsps grg23ace5、gat4621以及goxv247,草铵膦抗性则涉及pat、pat(syn)和bar基因。

鳞翅目和鞘翅目害虫是影响玉米产量和品质的关键因素,而含有Cry、Vip抗虫基因的转基因玉米,能够有效地防治这些害虫。

已有研究报道,表达Cry1Ab的转基因玉米品种对欧洲玉米螟和西南玉米秆草螟的田间防控效率可达99%以上,并对草地贪夜蛾及美洲棉铃虫具有一定的防控效果;表达Cry1F的转基因玉米品种对欧洲玉米螟、西南玉米秆草螟、小蔗杆草螟和草地贪夜蛾具有极佳的防控效果,田间防控效率达到99%以上,对豆纹缘夜蛾表现出中等水平的抗性。

表达Vip3A的转基因玉米品种对草地贪夜蛾和美洲棉铃虫的防控效率均在99%以上。商业化转基因大豆中的抗虫基因主要来源自苏云金芽孢杆菌,相关抗虫基因包括Cry1Ac、cry1A.105和cry2Ab2等,可有效防治鳞翅目害虫。

种植区域及产量

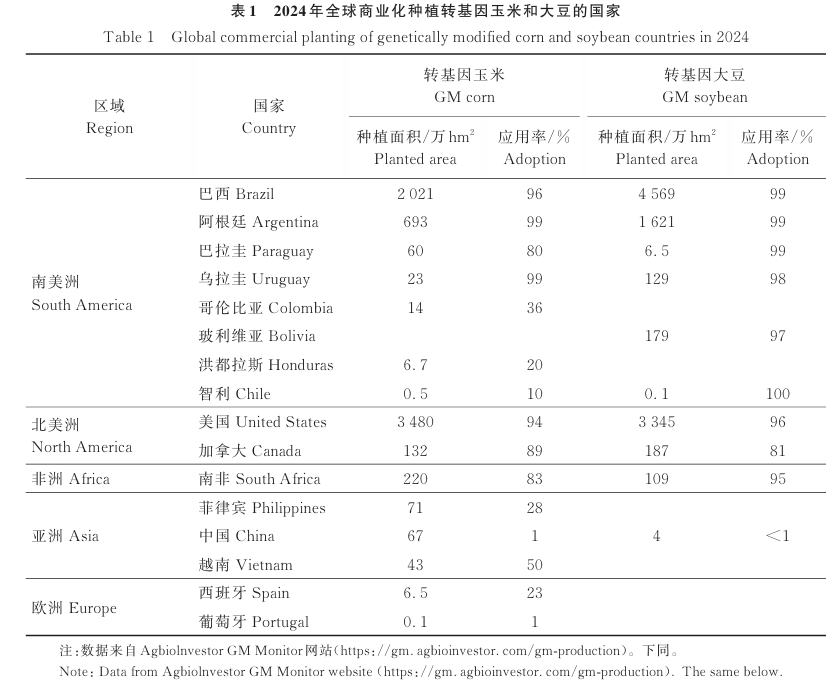

据Agbiolnvestor GM Monitor网站统计,2024年,美国、巴西和阿根廷是全球转基因作物种植面积排名前三的国家,其转基因玉米和大豆的种植面积均占本国玉米和大豆种植总面积的90%以上;在欧洲,包括法国、德国、波兰、捷克共和国和罗马尼亚在内的多个国家也曾小面积种植转基因玉米。

从区域分布来看:

南美洲以巴西和阿根廷为主要种植国家,拥有全球最大的转基因大豆和玉米种植面积

北美洲以美国和加拿大为主要种植国家,排在全球种植面积第二位

非洲则位列第三

亚洲和欧洲则主要种植转基因玉米,且应用率相对较低

1996—2024年,全球转基因玉米和大豆的种植面积及产量均呈现显著的增长趋势。

具体来看,转基因玉米的种植面积从1996年的32万hm²增长至2024年的6836万hm²。在产量方面,转基因玉米的年产量从235万t增加至5.52亿t,单位面积产量提升了0.73 t/hm²,增产率达到了9.1%。

对于转基因大豆而言,其种植面积从1996年的52万hm²增长至2024年的1.05亿hm²。其年产量从130万t增加至3.34亿t,单位面积产量增加了0.67 t/hm²,增产比例高达21.2%。

经济效益

据统计,1996—2020年,全球玉米产量因转基因技术增加了约3.3亿t,而大豆产量增加了约5.9亿t,这些产量的增加为农业经济领域贡献了超过2000亿美元的价值。

巴西、阿根廷和美国是转基因玉米和大豆的主要出口国。2022年,巴西的转基因玉米主要出口到伊朗、西班牙和日本,而其转基因大豆超过90%出口至中国,出口额高达318.49亿美元,其转基因玉米和大豆加工产品也出口到欧盟和亚洲其他国家。

阿根廷作为世界转基因玉米和大豆的净出口国之一,其转基因玉米主要出口到越南和韩国,而转基因大豆则主要销往中国和巴拉圭。

2021年,美国生产的转基因玉米和大豆主要销往中国和墨西哥,其中对中国的转基因玉米和大豆出口额分别达到50.99亿和141.02亿美元。南非的转基因玉米主要销往日本及亚洲其他国家。

墨西哥作为全球排名第二的转基因玉米进口国和排名第三的转基因大豆进口国,近年来进口额仍在不断增加。2021年,墨西哥的转基因玉米进口量达到1740万t,价值51亿美元;转基因大豆进口量为560万t,价值31亿美元。

欧盟不出口任何转基因作物或植物,但每年进口超过3000万t大豆和豆粕以及1200万2500万t玉米和玉米加工产品,其中转基因大豆产品约占90%95%,转基因玉米产品约占20%。

英国主要进口谷物和油籽衍生物用于牲畜饲料,2021年进口的大豆和豆粕约2700万t,其中转基因大豆产品约占80%~90%。新西兰在2021年进口了约38.47万t转基因豆粕等加工产品,主要用于家禽和猪的饲料,其大豆相关产品主要进口自阿根廷。

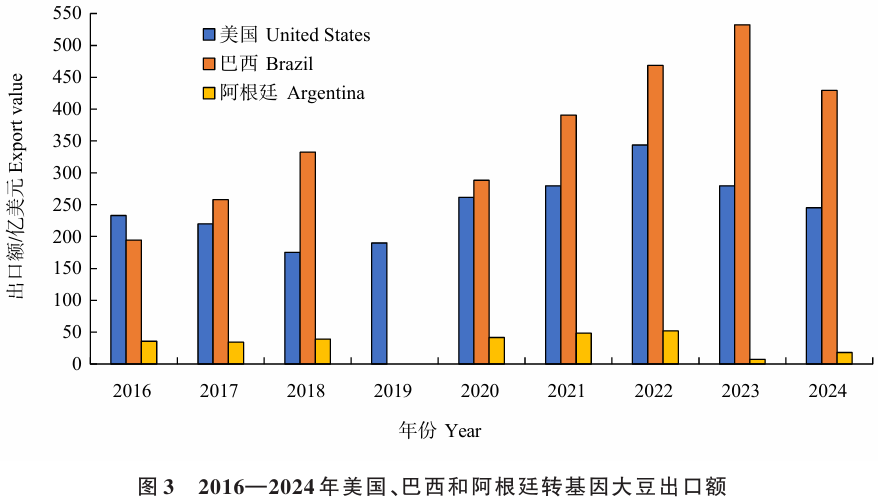

2016—2024年,美国、巴西及阿根廷转基因玉米和大豆出口额整体呈现波动形式。美国、巴西分别是转基因玉米、大豆最大的出口国,2021年美国转基因玉米出口额为194.56亿美元,2023年巴西转基因大豆出口额更是高达532.35亿美元。

近5年,这3个国家转基因玉米平均出口额分别为150.85亿、90.82亿和70.45亿美元,转基因大豆平均出口额分别为281.84亿、421.85亿和33.47亿美元。

我国转基因玉米与大豆产业化现状

转基因玉米及大豆品种

我国审批的农业转基因生物安全证书有效期一般为5年,分为进口和生产应用。申请农业转基因生物安全证书(进口)的转基因生物用作于加工原料,此类证书大多由国际公司申请,如先正达农作物保护股份公司、拜耳作物科学公司、科迪华农业科技有限公司等。

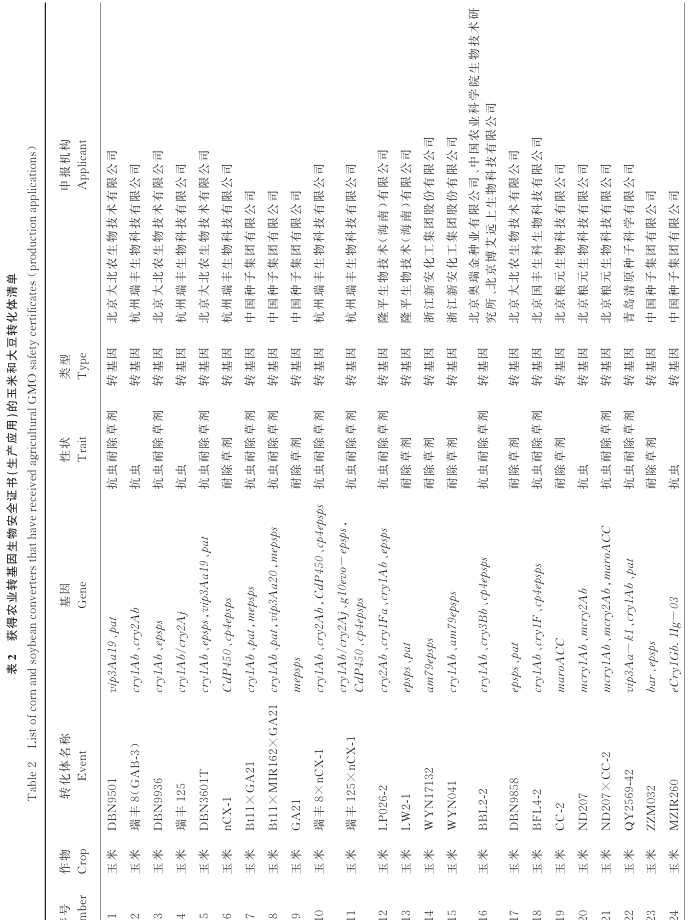

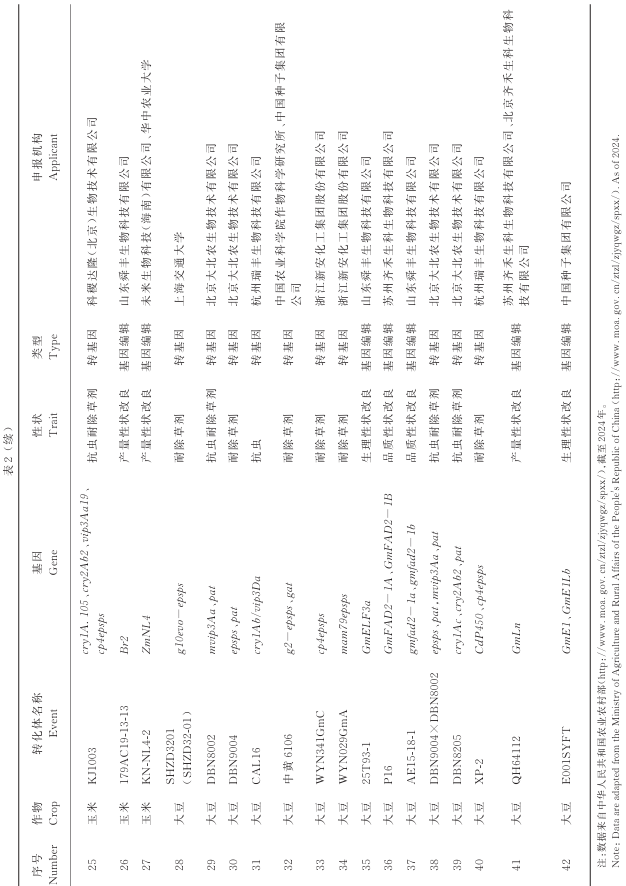

获得农业转基因生物安全证书(生产应用)的转基因作物可在证书规定的有效区域内规范种植,已审批通过的大豆转化体有15个,玉米转化体有27个。主要申报性状为生产应用广泛的抗虫和耐除草剂,占已批准大豆和玉米转化体总数的83.3%。

2023年10月17日,中华人民共和国农业农村部在第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议上初审通过了37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种,并于2023年12月7日进行了公告。

2024年3月19日,农业农村部公示了第五届国家农作物品种审定委员会第六次品种审定会议初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息,其中包括27个转基因玉米和3个转基因大豆品种。

2025年4月8日,《关于第五届国家农作物品种审定委员会第九次品种审定会议初审通过品种的公示》中,97个转基因玉米品种和2个转基因大豆品种通过初审,标志着我国转基因玉米和大豆研发应用步入快车道。

这些公示的转基因玉米和大豆品种主要为育种企业所创制,由传统优良品种与转化体杂交/回交转育而来。

转基因玉米品种的转化体来源主要包括:"DBN9936""瑞丰125""ND207"Bt11×GA21""Bt11×MIR162×GA21""DBN3601T"目标性状主要为抗虫及耐除草剂,其中主要抗虫类型有抗亚洲玉米螟、抗黏虫及抗棉铃虫。转基因大豆品种转化体来源主要为"DBN9004"和"中黄6106",目标性状为耐除草剂。

种植面积及产量

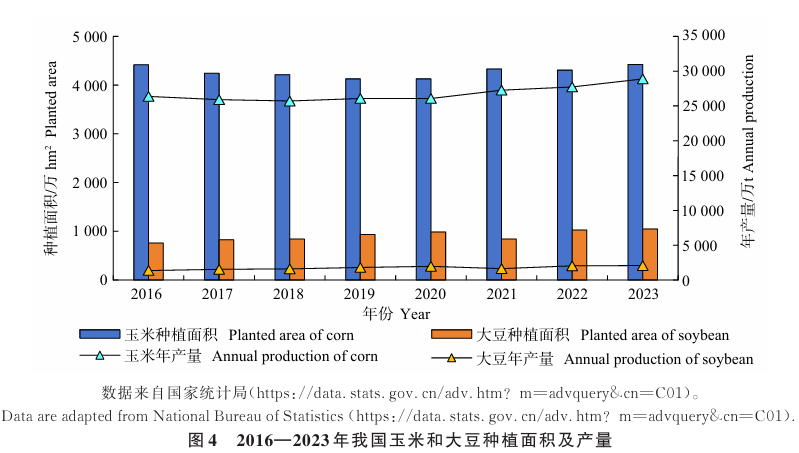

2023年,我国豆类种植面积达到了1047万hm²,比2022年增加23万hm²,增长率为1.0%。其中,大豆的播种面积为635万hm²,比上年增加140万hm²,增长幅度为2.2%。玉米的种植面积为4422万hm²,比上年增加了115万hm²,增长了2.7%。

2023年,在粮食产量方面,我国共收获了6.95亿t,其中玉米产量为2.89亿t,比上年增加了1164万t,增长率为4.2%。豆类产量为2084万t,比上年增加了56万t,增长了2.8%。

2023年,我国大豆的单产为1.99 t/hm²;2016—2023年,我国玉米的单产从5.97 t/hm²增长到6.53 t/hm²。

我国转基因玉米和大豆的种植目前正处于产业化试点阶段。2021年,农业农村部启动了转基因玉米和大豆的产业化试点工作,试点面积约为13.33 hm²(200亩)。

2022年,试点范围扩展至内蒙古、云南等省(自治区)的农户大田,面积增加至6666.67 hm²(10万亩)。2023年,试点进一步扩展至河北、内蒙古、吉林、四川、云南5个省(自治区)的20个县,并在甘肃省安排制种,转基因试点面积大幅增加,最终推广面积约为27万hm²(400万亩)左右。

2024年,我国的生物育种玉米、大豆种植省份扩大至8个,种植面积扩大至67万hm²(1000万亩)左右。同年,玉米重大病虫害防控技术方案提出,在生物育种品种批准种植区域,优先选择农业农村部审定的转基因抗虫品种。

转基因玉米生产试验的平均单产集中在9.7512.75 t/hm²(650850 kg/亩),相比对照增产幅度较大,部分品种增产量可达9.6%~11.0%;生产试验中转基因大豆的单产可达3.00 t/hm²(200 kg/亩)左右,比对照增产约6.5%。

在2021年,我国产业化试点种植的转基因玉米对草地贪夜蛾的防治效果显著,超过了85%,并且实现6.7%~10.7%的增产。转基因大豆通过喷施除草剂,其耐受除草效果达到了95%以上,除草成本减半,同时实现了12%的增产。

2023年,试点转基因玉米和大豆对鳞翅目害虫的防治效果提升至90%以上,除草效果保持在95%以上,增产幅度在5.6%~11.6%。

消费市场

2016—2023年,我国玉米消费结构保持相对稳定,2023年我国玉米总消费量约为2.85亿t,其中饲用消费、深加工、种用及食用、损耗量分别占总消费量的66%、28%、4%及2%。

玉米作为我国养殖业最主要的饲料来源,其饲用消费呈现稳步增长的趋势。在深加工领域,玉米的深加工产品种类已超过400种,主要包括淀粉类产品和酒精类产品,其他类产品包括赖氨酸、柠檬酸、味精等,因此,玉米成为我国深加工链条最长、产品最多的作物。

尽管我国的玉米产量基本能够满足市场需求,但随着消费市场的增加,近几年玉米的进口量有所上升,进口价格也呈现小幅度上涨。2023年,我国玉米进口总量达到了创纪录的2713万t,同比增长31.6%。

长期以来,我国大豆的需求量较大,属于大豆进口大国。大豆是重要的粮油兼用作物,我国大豆消费包括食用消费及压榨消费,两者占到大豆总消费量的95%以上。

食用消费主要为满足居民植物蛋白需求,我国国产大豆80%用于制作传统豆制品和调味品,进口大豆主要补充食用植物油和饲料蛋白的缺口。压榨消费可分为食用豆油压榨及豆粕消费,其中进口大豆年度压榨消费量占压榨消费总量的98%,豆粕则用作饲料配方中的蛋白来源。

2016—2023年我国各类大豆年均进口量为9250万t,进口量较为稳定,进口价格则由404.96美元/t上涨到了600.70美元/t。

政策监管

2017年,国务院对《农业转基因生物安全管理条例》进行了修订,明确了国务院农业行政主管部门负责全国农业转基因生物安全的监督管理工作,县级以上地方各级人民政府的农业行政主管部门负责本行政区域内的农业转基因生物安全的监督管理工作。

基于此,农业农村部相继出台了《农业转基因生物安全评价管理办法》、《农业转基因生物进口安全管理办法》、《农业转基因生物标识管理办法》以及《农业转基因生物加工审批办法》等配套管理办法。

此外,海关总署也发布了《进出境转基因产品检验检疫管理办法》。农业转基因生物根据其对人类、动植物、微生物和生态环境的危险程度,被划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ共4个等级,安全评价分为试验研究、中间试验、环境释放、生产性试验和安全认证5个阶段。

农业转基因生物的生产应用需经农业农村部委托的技术检测机构从分子特征、食用安全和环境安全方面检测合格并获得安全证书后,还需根据农业转基因生物安全管理规定进行标注。

2022年1月24日,农业农村部发布了《农业用基因编辑植物安全评价指南(试行)》,2023年4月28日又发布了《农业用基因编辑植物评审细则(试行)》,简化了未引入外源基因的基因编辑植物安全证书审批流程,进一步推动了我国生物育种技术研发与产业化发展的进程。

智种评论

全球转基因玉米和大豆产业已相对成熟,尤其是美国、巴西、阿根廷三大生产国,在技术、市场、贸易等多个环节形成了高效的产业链条。耐除草剂和抗虫特性仍是主流,而复合性状与品质改良已成为新一轮技术升级的核心。

相比之下,中国的转基因玉米与大豆正在加速从“科研成果”到“产业应用”的过渡。自2021年启动产业化试点以来,至2024年,试点面积和参与者迅速增长,增产效果和防控表现也令人瞩目。可以说,中国在生物育种领域的体系建设正在进入快速通道。

政策的完善为这一进程提供了有力支持。从安全证书审批、区域种植管理,到基因编辑技术的监管细则,相关法规的逐步出台显著推动了生物育种的规范化和产业化。中国的监管体系,正从“风险防控”转向“创新促进”,为未来的技术应用和市场扩展奠定了基础。

然而,产业化的道路依然充满挑战。国内企业在转化体创制、技术积累及全球竞争力方面还有差距;市场推广方面,如何打通农户认知、产品信任与品牌流通的瓶颈,仍是亟待解决的课题;而政策的支持也需要延伸至种子繁育、检测溯源、金融配套等产业链的各个环节。

展望未来3-5年,中国生物育种将迎来“窗口期”。从“技术引进”到“体系重塑”,这一转折不仅是科研突破的必然延伸,也是农业现代化的关键节点。谁能在政策、技术与市场之间找到平衡,谁就能在全球农业科技竞争中抢占先机。

文章来源:肖滢,孙思奇,崔思宇,程金魁,陈丽梅. 转基因玉米和大豆产业化现状与展望[J].中国农业大学学报,2025,30(09):1-14.

来源:转基因微问答