智种资讯在线:在气候变化与粮食安全挑战日益严峻的今天,一项融合半个世纪田间试验与人工智能技术的突破性研究,正为我们揭开水稻可持续生产的新密码。

近期发表于《大田作物研究》(Field Crops Research)的一项国际合作成果,通过对1968—2017年间150季水稻、近亿条观测数据的AI分析,为理解气候、品种与管理如何共同塑造水稻长期产量,提供了颠覆性的新视角。

AI解锁水稻稳产新密码

菲律宾洛斯巴尼奥斯长期水稻连作实验(LTCCE)堪称农业界的‘时间胶囊。自1968年起,这片土地每年见证着旱季、早雨季与晚雨季的三季稻作轮回。在这里,不同季节实施差异化的氮肥管理,新品种持续更迭,形成了跨越五十年的完整田间记录。

人工智能揭开水稻连作50年后收获的持续秘密

研究团队将这部“田间日记”交由机器学习模型解析,让算法读懂农民与科学家五十年的积累。“这是AI首次系统揭示气候、管理与遗传因素在稻作系统中的长期交互作用。”国际水稻研究所科学家斋藤一树博士指出,“结果表明,保持亚洲稻作体系生产力的关键,不仅在于科学管理,更在于根据季节特征开展定制化育种并加快品种更新。”

多维协同:破解水稻稳产的核心密码

研究发现,水稻产量的长期稳定来源于多维协同——氮肥管理、品种更新速度与光照条件缺一不可,但其影响因季节而异。

旱季低温利于籽粒充实;早雨季较高温度有助于氮素矿化与早期生长;晚雨季则面临弱光与病害双重压力。长期种植同一品种还会削弱对氮的响应性并增加病害风险。

更具颠覆性的发现是:上世纪七八十年代产量下滑的根本原因,并非氮肥不足,而是夜间温度上升。夜温升高会加剧作物呼吸消耗,显著降低产量。这一结论为全球变暖背景下的育种方向提供了关键依据。

三大战略:构建气候智慧型稻作体系

基于研究结论,团队提出三大战略路径:选育耐夜间高温的旱稻品种——直击气候变暖要害;开发耐湿耐弱光的雨季品种——提升阴雨季节光能利用率;建立品种定期轮换机制——打破长期连作导致的生态脆弱性

AI与半个世纪的田间观测结合,让我们具备了从理解历史到设计未来的能力。”岐阜大学山口智明博士表示,“这意味着农民将获得更精准的技术指导,稻作体系将更具韧性。”

京都大学桂圭介教授进一步指出:“这项成果为亚洲2200万公顷灌溉稻区提供了气候智慧型管理蓝图,帮助我们在不确定的气候中稳住饭碗。”

智种评论

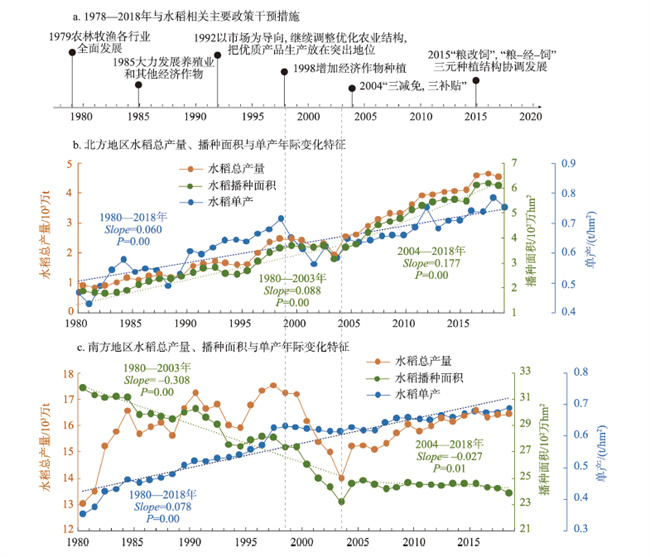

此研究也为我国育种方向提供了明确指引:未来水稻育种目标应从单一“高产”转向“高产—稳产—气候适应性”三维优化。我国可借鉴本研究模式,探索“耐夜温”性状的遗传机制,构建融合基因组、表型与气候数据的智能育种平台,加快算法驱动的精准育种进程。

对水稻种植户而言,建议建立“品种更新日历”,每3—5年参照当地农技推广部门推荐,系统更换主栽品种,结合AI肥水管理模型,实现从“经验种田”到“数据种田”的转型。

我国南方稻区与菲律宾三季稻在气候响应上高度相似,应尽快整合长期定位观测数据(如中国生态系统研究网络站点),建设“中国稻作大数据平台”。这不仅支撑智能育种与精准管理,更是保障国家粮食安全与农业韧性的战略基石。

当算法读懂半个世纪的田间智慧,人工智能正成为守护粮食安全的新农具。这不仅是一场技术革命,更是农业范式的重塑——让数据扎根土地,用智能滋养生命。”

在算法与种子的交汇处,中国正迎来一场‘数据驱动的育种革命’。