智种资讯在线:近日舜丰生物与德国KWS种业达成全球授权合作,助推欧洲良种育种进程;齐禾生科也近日携手科迪华农业科技,协同开发抗逆、营养强化型作物,为全球农业可持续发展注入中国科技新动能。这两则合作几乎在同一时间公布,被业内称为中国基因编辑技术出海的“双响炮”。它不仅意味着中国企业的技术实力得到了国际头部公司的认可,也表明基因编辑正逐步走向全球主流舞台。

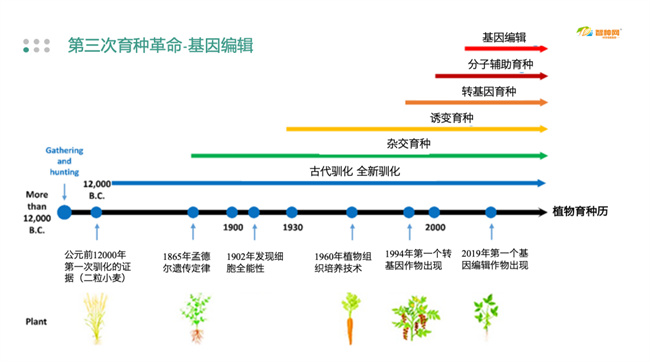

第三次育种革命,基因编辑的时代价值

基因编辑技术正引领全球育种的第三次革命。它以前所未有的精准度和效率优化作物基因组,显著缩短育种周期,全面提升抗病性、抗逆性与营养品质。随着气候变化给农业带来持续压力,该项技术的重要性愈发凸显。值得注意的是,长期以来严格执行转基因法规的欧洲,近年对基因编辑态度渐趋开放。未来若政策持续松动,将为企业合作释放巨大潜力——正如舜丰生物与德国KWS的合作,有望迎来更广阔的发展空间。

科迪华农业科技作为基因编辑领域的领军者,已在该技术应用方面取得重要进展。其利用CRISPR工具精准定位并组合玉米中天然存在的抗病基因,模拟自然变异过程,加速开发抗逆性强、产量更高的新品种。这不仅有助于应对干旱与病害,还能提升作物的营养价值,为农民增产和农业可持续发展提供科技支撑。科迪华的研究证实,通过基因编辑复制天然抗病机制,是迈向绿色农业未来的关键一步。

中国技术崛起:科研与产业双轮驱动

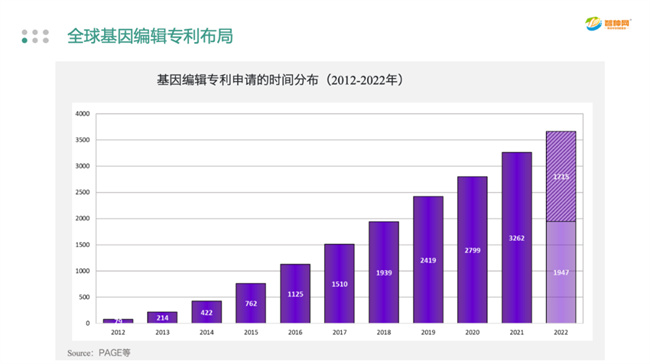

2012年CRISPR技术的诞生,带动基因编辑领域飞速发展,相关研究论文、专利数量呈现指数增长趋势,2014年至2023年基因编辑领域共发表了约70810篇论文,论文量从2014年的2983篇增长到2023年的10303篇,复合年增长率(CAGR)为13.20%,展现出巨大的发展潜力。从重要研究机构来看,全球论文发表量排名前20位的机构中,有我国机构7所,为中国科学院、中国农业科学院、上海交通大学、浙江大学、华中农业大学、中山大学、复旦大学,体现了国内机构在基因编辑领域的较强研究实力。

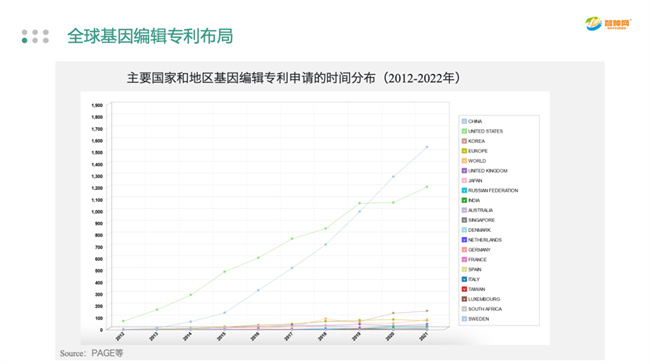

在2001至2023年间全球提交的17,175个专利家族中,中国和美国是优先权专利申请的主要提交地,分别贡献了7,945件(占比46.25%)和6,835件(占比39.80%)。其余申请主要通过欧洲专利局(479件,2.79%)、专利合作条约程序(367件,2.14%)以及英国(266件,1.55%)等途径提交。自基因编辑技术兴起以来,中国在该领域的专利布局不断加速,并于2020年在专利申请数量上超越美国,成为全球基因编辑技术创新的重要主导力量。

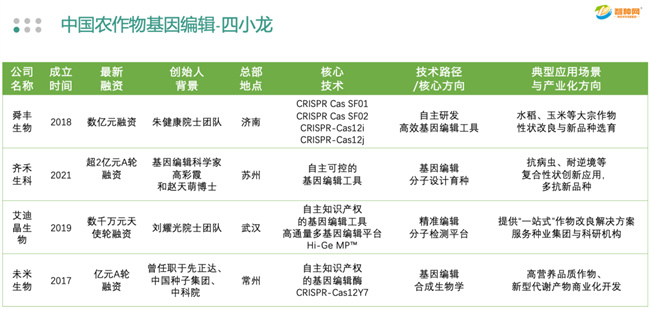

舜丰生物、齐禾生科、艾迪晶生物、未米生物等“四小龙”快速崛起,这几家企业聚焦于作物育种和生物技术研发,依托自主可控的基因编辑工具体系,不仅在关键技术环节实现了突破,还在市场应用端展现出强劲潜力。

它们的崛起,正在重塑国内基因编辑产业格局,并推动中国在这一前沿领域加快向全球价值链的高端迈进。

亚太地区是基因编辑战略要地

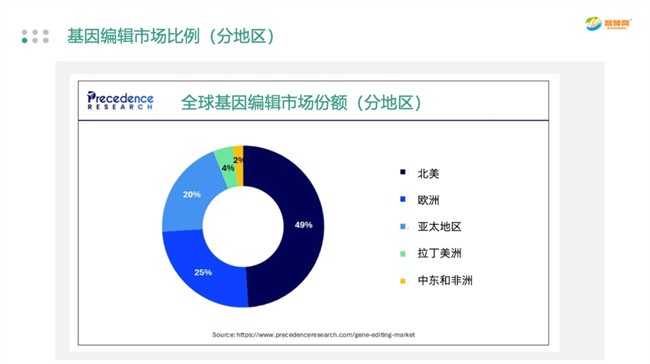

2022年被誉为“中国生物育种元年”,政策与资本双双加码生物育种赛道。据统计,2024年全球基因编辑市场规模已达93亿美元,预计将从2025年的107.7亿美元增长至2034年的401亿美元,期间复合年增长率高达15.74%。

对此,中国科学院院士、北京大学前校长、著名植物生理学家许智宏表示:“基因编辑育种具有显著优势,能够快速培育出高产、高附加值的优良品种。《农业用基因编辑植物评审细则(试行)》的发布和首批安全证书的颁发,让我们看到了民族种业振兴的真正希望。”

预计亚太地区将成为基因编辑市场中增长最快的区域。中国、日本和韩国等国家持续加大研发投入,汇聚了大量处于技术前沿的学术机构与生物技术企业。另一方面,中国作为全球最大的种业市场,正吸引更多国际企业加速本土化布局。KWS与科迪华选择在亚太开展合作,不仅体现了技术与产业化深度融合的趋势,也旨在共同开发适应多样化农业体系的区域解决方案,推动基因编辑产品在全球市场安全、有序落地。

全球格局:巨头与本土力量的博弈

CRISPR 技术不仅让科研人员能够像“分子剪刀”般精准改写作物基因,还显著缩短了育种周期,降低了试错成本。对企业而言,这意味着新品种从实验室走向田间的速度前所未有地快,谁能率先掌握,谁就能在未来种业竞争中占得先机。更为重要的是,基因编辑正在打破农业创新长期被少数巨头垄断的格局。其普及性与高效性正重塑行业竞争逻辑,使跨国巨头与本土龙头企业都将其视作决定未来竞争力的战略高地。

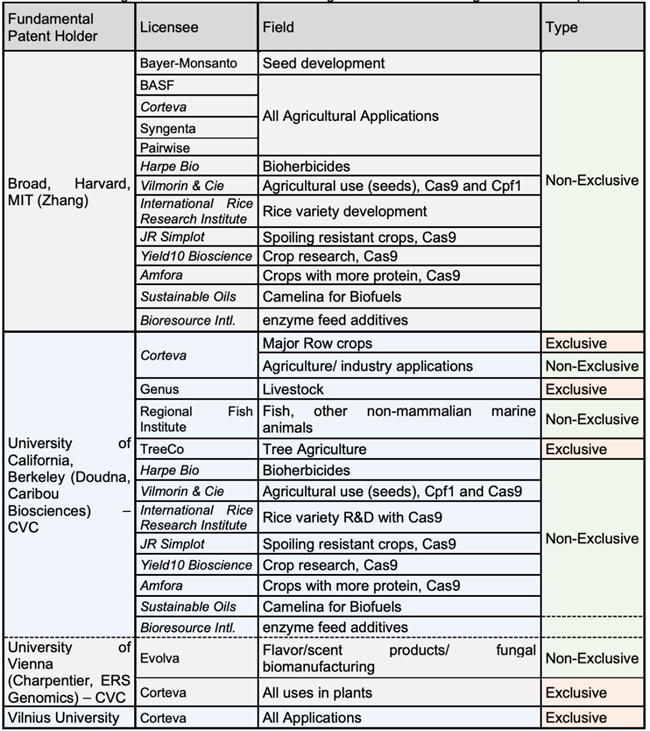

从专利格局看,科迪华(Corteva)凭借从 Broad、加州大学伯克利分校(CVC)、维也纳大学、维尔纽斯大学等处获得的大宗作物及植物全应用的独占许可,再加上广泛的非独占授权,已在农业基因编辑领域构筑起强大的专利壁垒,掌握着全球产业竞争的主导权。相比之下,拜耳-孟山都、先正达、巴斯夫等巨头则更多聚焦特定作物或应用场景,而 Vilmorin、国际水稻研究所、JR Simplot 等机构则深耕特色作物与性状改良。

中国企业虽起步较晚,但凭借工具创新与应用突破,正逐步嵌入全球合作网络,并在亚太市场展现出日益增强的影响力。

智种评论

中国基因编辑企业的“双响炮”出海,既是技术实力走向全球的标志,更是对国内农业产业的警示:未来竞争不仅是技术突破的较量,更是速度、应用和全球化能力的比拼。“出海”是生物技术企业全球化起点,强与否在于核心技术、产业链整合及合规与品牌力。担忧不在走出去,而在能否站稳、发声、盈利。种企应以“政策-技术-市场”为坐标:顺政策、破专利、抓刚需,提前布局专利与合作,才能在第三次育种革命中抢占先机。