智种资讯在线:当算法开始替代经验,当算力成为新的生产要素—一场静悄悄的"育种革命"正在重构全球粮食竞争格局。

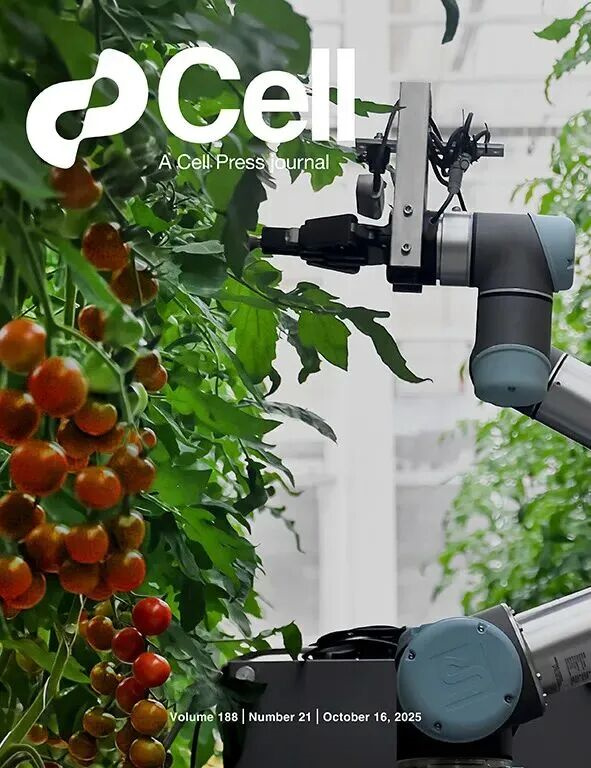

2025年10月16日,2025年10月16日,中国科学院遗传与发育生物学研究所许操团队的研究登上《细胞》期刊封面,为这场变革写下了最有力的注脚:通过基因编辑重塑作物花型,让机器人自主完成高通量授粉,突破了杂交育种百年来的技术瓶颈。

这标志着农业正从"生物学驱动"迈入"算法驱动"的新纪元。如果说上世纪育种革命的核心是发现关键基因,那么当前这场变革的底层逻辑,正在从生物工具系统性转向以算法与算力为核心的数字能力。

AI,不再只是实验室的辅助工具,而是演进为重塑全球种业竞争格局的核心基础设施。从基因到算法,从实验室到万亩良田,一场关乎未来粮食主权的深度变革已经开启。

算法驱动育种

过去,一个新品种从构想到问世往往需十年甚至更久。科研人员通过田间观测、统计分析、世代筛选,逐步寻找理想基因组合。而AI的介入,正在改写这一切。

革命性作物育种:下一代人工智能和大数据驱动的智能设计育种时代 (a) 由下一代人工智能和大数据技术驱动的作物育种将在四个领域发生变革:(i) 高通量表型获取与分析;(ii) 生物大数据驱动的作物功能基因组学研究;(iii) 基于人工智能的育种组合与选择;(iv) 个性化智能设计育种。 (b) 未来,生物技术与信息技术(BT + IT)的深度融合将推动智能驱动的作物育种工程发展,并具有两个关键特征:(i) 基于大数据和育种模型的智能杂交育种;(ii) 利用人工智能和合成进化技术的智能生物育种。(来源:赵春江院士团队)

以美国为例,Corteva、Bayer、Syngenta三大巨头均已全面布局AI辅助育种平台。Corteva格雷厄姆博士强调,科迪华转向数据驱动育种,利用人工智能、预测分析和数字表型分析来改进早代选择;Bayer则将AI嵌入矮杆玉米PPRECEON体系,通过算法模拟不同环境下的最佳株型与密度;先正达蔬菜种子近期更携手谷歌旗下农业AI公司Heritable Agriculture,借助人工智能筛选适应不同地区与种植者需求的新品系。CGIAR 的数字和育种实体携手合作,实现更智能的作物创新等。

AI的出现,使育种从“经验导向”转变为“算法导向”从实验走向设计,从重复试验走向精准预测。

中国路径:以数据优势驱动的系统跃迁

国务院近日印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,首次明确提出“加快人工智能驱动的育种体系创新”,这意味着AI育种正式进入国家战略层面。传统育种周期长、成本高、偶然性大,而AI技术可通过基因型-表型关联分析、高通量图像识别等,实现对海量材料的快速筛选与精准预测,将育种周期从数年缩短到数月。如果说欧美企业在算法层面领先一步,中国的优势在于规模化场景与数据生态。

科研层面,中国科学院成功研制出世界首台可自动巡航杂交授粉的智能育种机器人“吉儿”(GEAIR),打破了人工授粉的效率瓶颈;在崇明田头运行的“海霸”生物育种工程化平台,将育种代际从“年”压缩至“月”;中国农业大学与上海人工智能实验室联合发布的“丰登·基因科学家”智能体,已辅助科学家在主粮作物中发现数十个新基因功能。

在生物育种领域,智能育种平台通过整合基因组学、表型组学、环境数据与人工智能算法,正在系统性地重塑传统育种模式,推动育种流程向数据驱动、精准预测转型。

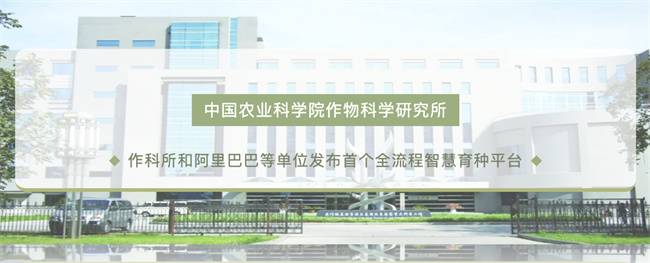

目前,我国已形成多层次、全链条的平台布局。在科研与机构层面:中国农科院作科所与阿里巴巴联合发布国内首个全流程智慧育种平台;中国农业大学构建“神农大模型3.0”;北京市农林科学院推出“金种子云育种”系统。

在商业化应用层面,一批专业化育种管理系统也逐步成熟,包括农博士、兴农丰华、艾格偌育种信息系统、华智育种管家、百奥云育种数据平台等,为育种企业提供从数据管理到分析决策的全流程支持。与此同时,企业端的平台建设与模型应用也取得显著进展:隆平高科玉米全基因组选择模型正式上线;天丰智慧AI育种平台推动育种从“经验依赖”向“数据驱动”转型。

中国的路径正在形成闭环:从科研突破、平台建设到产业落地,构建起数据驱动、场景赋能、产业协同的智能育种体系。

全球种业版图的“重排时刻”

AI不仅改变了技术路径,AI育种正在重塑全球种业竞争维度。

首先是时间优势:AI让育种进入“倍速时代”。Bayer宣布,AI+基因编辑让短杆玉米选育周期从8年缩短至4年;浙江大学与华为研发的“AI育种家”平台,将棉花育种效率提升20倍,周期缩短至3年,并已扩展到水稻、大豆等作物。

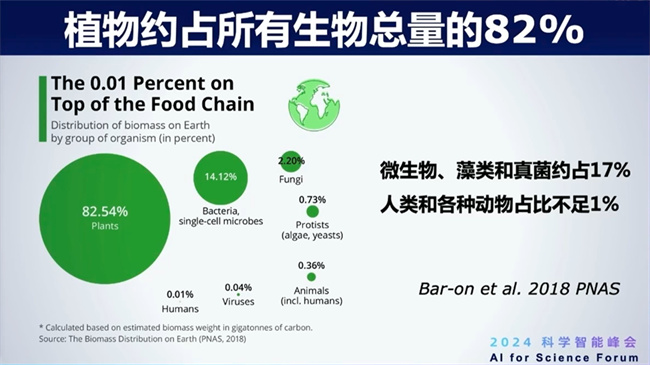

其次资源优势:AI模型需要大量基因组与表型数据,而中国拥有全球最丰富的作物资源库(超过50万份)和多样生态带。未来,谁掌握数据,谁就拥有算法优势。

国家作物种质库外景

更深层次的竞争,则是标准与规则之争:欧美公司正试图通过算法锁定关键性状组合,推动AI育种专利化;而中国倡导“开放创新、共建共享”,强调农业科技的公益属性。两种模式之争,或将决定未来全球种业格局的走向。

AI育种的挑战:数据孤岛与“算法黑箱”

当然,AI育种并非没有隐忧。

当前全球面临的最大问题是数据不互通——不同机构采集的数据格式、分辨率、算法口径差异巨大,难以形成跨作物、跨地区的共享体系。

其次是“算法黑箱”风险:模型能预测出优异性状,但无法解释其生物学机制,这对品种审定、监管和知识产权保护都提出新挑战。

在中国,AI育种尚处于快速探索阶段,亟需顶层设计上的“数据共建与算法治理”。农业农村部已开始制定“智能育种数据标准体系”,以解决科研与产业脱节的问题。未来,开放、可信的数据底座,将成为AI育种能否实现大规模商业化的关键。

用AI守护粮食安全

从国家战略层面看,中国推进AI育种,不仅是科技创新,更是粮食安全的主动防御。在全球地缘风险加剧、气候波动频发的当下,传统育种周期过长,难以应对突发性病虫害和气候事件。而AI的出现,使得“快速响应型育种体系”成为可能。

算法可实时监测气候数据、预测风险基因,并通过智能编辑平台快速生成候选材料,为国家粮食安全构建一道“算法防线”。这意味着,中国的AI育种不仅在追赶,更在定义一种新的国家粮食安全模式。

智种评论

当算法代码与基因编码深度交融,农业正迎来千年未有的变局。登上《细胞》封面的中国研究成果,不仅突破了杂交育种的百年瓶颈,更昭示着一个全新纪元的开启——农业从“顺应自然”迈向“设计自然”,从“靠天吃饭”走向“靠智造吃饭”。

这场变革的核心,是生物技术与人工智能的双核驱动。许操团队提出的“作物-机器人协同设计”理念,让基因编辑重塑花型,AI机器人自主授粉,标志着育种技术正经历从“杂交1.0”、“转基因2.0”到“智能设计3.0”的历史性跃迁。

院士洞见,指引方向:钱前院士断言:“育种技术数字化、智能化是大势所趋”;孙其信院士预见:“未来三年,AI育种将迎来根本性突破”;黄三文院士的“植物星球计划”重新定义植物潜力——AI不是要取代自然,而是助力人类更深刻地理解并驾驭自然。

这场变革远不止于技术升级,更是产业范式革命。从基因到算法,从田间到云端,中国的育种体系正在经历全方位的智能化重构。对于中国种业而言,这不仅是追赶的机会,更是实现“换道超车”的战略机遇。

未来的种业领导者,必将是精通生物技术与数字智能的“双栖强者”。他们需要具备:跨界整合能力:融通BT与IT,打破技术壁垒;生态构建思维:从单点突破转向系统创新;前瞻布局胆识:敢于投入长期研发,布局未来赛道。

未来的种业竞争,将超越单纯的算法优劣之争,演变为:数据生态的完整性较量;产学研融合的深度竞争;标准与规则的话语权争夺。

这场静悄悄的革命,正在重构全球粮食格局。对于中国企业而言,唯有把握这三年黄金窗口期,勇于投入BT-IT融合研发,布局“作物-机器人协同设计”,才能在新一轮种业竞争中掌握核心生产力,重新定义下一代农业的竞争规则。

未来属于那些既懂生命密码,又通算法逻辑的开拓者——他们不仅将引领技术创新,更将重塑全球粮食系统的未来图景。