在世界粮食日,我们审视的不应仅是粮食的丰裕,更应是其基石是否牢固。粮食安全不仅关系到每一颗稻米、每一粒麦子,它深深植根于国家安全、民生保障、甚至社会稳定之中。

近年来,黄淮海地区的连绵阴雨年复一年地冲刷着产量数据,提醒我们一个无法回避的现实:在气候变化的背景下,不稳定的高产是脆弱的,甚至是一种假象。每一场旱灾、每一次暴雨,都会撕裂粮食供应链,威胁着千家万户的饭碗。

中国玉米产业的未来,系于一场对“产量”的认知革命——我们必须确立“产量即抗逆性”的新范式,才能在风雨交加中为粮食安全撑起一片天。

认知重构:从“高产神话”到“稳产哲学”

黄淮海地区的阴雨灾害,给我们上了一堂代价高昂的公开课。这场自然灾害不仅仅是对农业生产的考验,更是对国家粮食安全战略的警示。

粮食的丰收和稳定,关系到每一个中国家庭的温饱问题,甚至是社会的和谐稳定。我们曾长期致力于创制“试验田冠军”,在最优条件下追逐产量的遗传极限。

然而,当极端气候从“偶然”变为“常态”,这套“高产神话”便显露出其脆弱性。

真正的产量,不是品种在风调雨顺时能达到的理论高度,而是它在风雨交加时能够守住的产量底线。我们不仅在寻找一个农业上的突破点,更在捍卫一个国家的粮食主权和民众的基本生活保障。

路径印证:育种史的三大进阶

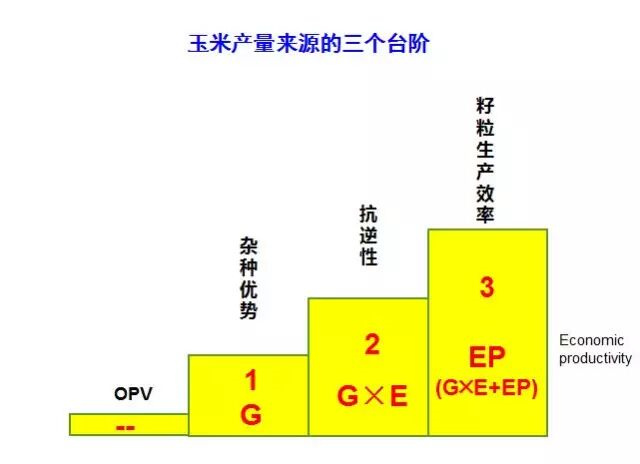

回望美国玉米育种百年历程,其进化清晰地划分为三个台阶,每一步都是对“产量”内涵的深化。

遗传增益的辉煌

以杂种优势利用为核心,实现了产量的首次飞跃

我们解决了“从无到有”的问题

其贡献在于解锁潜力

抗逆稳产的必然

当产量触及约5吨/公顷的门槛,环境胁迫成为主要矛盾。

以基因型×环境互作(G×E)为理论核心的抗逆育种登上主舞台。我们认识到,产量不仅是基因的表达,更是基因与环境博弈的结果。

“产量即抗逆性”成为这一阶段的铁律。

系统效率的未来

当抗逆性成为品种的“标配”,育种将转向提升光合产物向籽粒的分配效率,即经济生产效率。

这是突破下一产量屏障的关键,其探索需要数十年如一日的耐心与定力。

这条路径揭示了一个不可逆转的趋势:育种的重心,正从挖掘内在的静态潜力,坚决地转向塑造对外部胁迫的动态适应能力。

中美育种策略博弈

中美育种策略的差异,是两种范式在实践中的直接碰撞,其结果发人深省。

美国的“产量优先”策略

在品种经历的长达数年初级与高级试验中,唯产量是举,直至商业化前夕才严格筛选农艺性状。这套看似“粗放”的体系,实则进行了一场残酷的产量自然选择。

以先锋“先玉335”为例,其通过以产量为核心的严格筛选,确保了最终商业化的品种具备强大的抗逆内核与市场竞争力。

中国的“安全优先”策略

中国的“安全优先”策略,本质上是一个产业的安全悖论。为应对复杂的生态与病害压力,育种家在早代便构筑了严格的抗性与农艺性状筛选关卡。

这道关卡在筛除风险的同时,也如同一张无形的过滤网,将许多高产但性状“出格”的潜力材料扼杀于摇篮。

我们培育出了像“郑单958”这样适应性广的稳产品种,但体系性的保守,或许也让我们与下一个产量奇迹失之交臂。

农田是最终的裁判。美国体系培育的品种,一旦通过中国的抗病性筛选,其产量表现往往极为突出(例如先玉355等)。

这雄辩地证明:对“产量”本身的极致追求,最终锻造出的,恰恰是应对环境胁迫的最强能力。

我们的“安全优先”,在长远看来,可能构成了对国家粮食安全竞争力的潜在风险。

制度羁绊:SCI导向如何阻碍“范式革命”

我们已站在第三台阶的入口,却可能因制度的“短视”而错失良机。

当前以SCI论文为核心的科研评价体系,与育种创新的客观规律根本相悖。育种是“十年磨一剑”的长期事业,尤其是在探索“第三台阶”时,需要允许失败、鼓励长期数据积累的宽松环境。

然而,SCI导向迫使科研人员追逐短平快的“品种数量”,而非解决真问题的“田间成果”。

这直接导致:

无人愿投身需数十年才能突破的“经济生产效率”研究

对“产量稳定性”这类需要多年多点数据验证的核心性状,研究投入严重不足

不彻底改革这一制度,旨在提升“系统韧性”的范式革命,将注定夭折在追求“品种数量”的旧范式里。

未来之路:从理念到行动的全面革新

在气候不确定性成为最大确定性的今天,中国玉米育种必须完成从理念到行动的全面革新。

理念革新

彻底摒弃“高产”与“抗逆”对立的旧观念,在全行业确立“产量即抗逆性”的新共识。

策略革新

勇于借鉴国外‘产量优先’精髓,优化育种程序。例如,可在区域试验中设立‘产量潜力组’,为农艺性状有短板但产量突出的‘异质’材料提供评估机会

制度革新

坚决改革科研评价体系,建立尊重育种规律的长周期考核机制,为致力于“第三台阶”探索的科研人员解开枷锁。

智种评论

这场革命,无关乎技术的细枝末节,而关乎中国粮食安全战略韧性的根基。从追求“极限高产”到构建“韧性系统”,这不仅是技术的升级,更是智慧的升华。

育种的未来,关乎我们手中的饭碗,更关乎社会发展的底气与安宁。

行动,不需要等待。它始于我们重新定义“产量”的这一刻——因为真正的粮食安全,不在于试验田里的数字神话,而在于千家万户仓廪殷实的踏实,在于千里田垄中,面对风雨时依然能孕育丰收的希望。

来源:原国家玉米产业体系首席张世煌,南北学院祝高名等