油菜是我国重要的油料作物之一,是我国自给植物油的主要来源,除了可用来生产植物油之外,油菜还在饲料供应和工业原料领域展现出多重价值。我国是世界油料生产和消费大国,油料供给高度依赖进口,这严重影响了国家的经济利益和战略安全。近年来,中央一号文件多次强调要“大力实施大豆和油料产能提升工程”“加力扩种大豆油料”,并特别指出要“扩大油菜面积”,这一战略部署不仅彰显了油菜在保障国家油料安全中的重要地位,更是对油菜的生产和选育提出了更高要求。目前我国油菜产业竞争力较弱,进口冲击大,存在种植效益低、机械化程度低、早熟兼顾高油高产品种缺乏等问题,油菜产业的发展面临着挑战。

品种审定、登记和植物新品种保护制度是品种管理的重要手段,在油菜产业发展中起着至关重要的作用,共同推动了油菜产业的健康发展。其中品种审定和品种登记都是一种市场准入制度,获得品种审定和品种登记证书之后,品种就可以进入市场并进行推广应用。根据2017年发布的《非主要农作物品种登记办法》《第一批非主要农作物登记目录》规定,油菜进入市场实施品种登记制度。据中国种业大数据平台显示,截至2024年12月31日,全国登记油菜品种累计共2155个(不含变更中品种,2025年8月份统计)。李荣德等通过对油菜登记品种的数量、类型、特征等方面进行全面分析发现,登记品种中主要以甘蓝型杂交品种为主,而且几乎全部为国内自主选育品种,登记地区主要分布在湖北、四川、湖南等油菜主产区。植物新品种权是一种无形的知识产权,是指完成育种的单位或个人对其获得授权的植物品种依法享有排他的独占权,植物新品种保护制度旨在保护育种者的成果,激发育种创新的活力,推动农业生产发展。甘蓝型油菜、芥菜型油菜以及白菜型油菜分别于2000年、2005年以及2016年先后纳入农业植物品种保护名录,开始接收品种权申请。截至2024年12月31日,甘蓝型油菜、芥菜型油菜以及白菜型油菜累计申请总量分别为947件、5件以及23件。本文通过重点分析我国甘蓝型油菜目前的生产情况、品种的保护与登记现状,进一步明确我国油菜品种的选育方向,发现我国油菜在生产中存在的不足,期望能为我国油菜新品种选育提供参考,促进油菜产业的发展。

1

油菜的起源与发展

1.1 类型

芸薹属(Brassica)是十字花科(Cruciferae)下的最为重要的一个属,包括多种重要的蔬菜、油料和饲料作物。日本学者盛永俊太郎和朝鲜学者禹长春通过种间杂交和细胞遗传学研究,提出把芸薹属近缘植物分为3个二倍体基本种(白菜型油菜,B.rapa,AA,2n=20;甘蓝,B.oleracea,CC,2n=18;黑芥,B.nigra,BB,2n=16)和3个异源四倍体复合种(甘蓝型油菜,B.napus,AACC,2n=38;芥菜型油菜,B.juncea,AABB,2n=36;埃塞俄比亚芥,B.carinata,BBCC,2n=34),并根据分类将其亲缘关系整理成一个三角形模型,即“禹氏三角”。根据油菜形态学特征和农艺性状,我国的栽培油菜主要分为白菜型油菜、芥菜型油菜和甘蓝型油菜三大类型。在甘蓝型油菜引进之前,我国以种植白菜型油菜为主,白菜型油菜具有生育期短、早熟、耐干旱、抗寒性强等优点,且白菜型油菜的种质资源最为丰富,为甘蓝型油菜的品种改良提供了基础。芥菜型油菜的籽粒多呈黄色,具有含油量高、蛋白含量高等优点,且具备抗旱、抗病、抗裂角等优良特性,但其产量相较于甘蓝型油菜来说较低。甘蓝型油菜是我国目前主要种植的油菜类型,其产量高且稳定,耐病虫害,在全世界得到广泛种植。但是由于其遗传基础的狭窄和抗逆性的不足,迫切需要加强遗传改良工作,为农业生产提供更加稳定和高产的油菜品种。

1.2 起源

白菜型油菜是二倍体基本种,在甘蓝型油菜引进之前,白菜型油菜在我国油菜生产中占据着重要地位,我国被认为是白菜型油菜的原产地之一。随着甘蓝型油菜的引入和推广,白菜型油菜逐渐被替代,但是其丰富的遗传资源和优良的性状特点,为甘蓝型油菜的育种提供了宝贵的材料。

芥菜型油菜是由白菜型油菜和黑芥通过自然种间杂交后双二倍体进化而来的复合种,芥菜型油菜种皮多呈黄色或棕红色,含油量高,具有其不可替代的价值。Kang等通过对全球38个国家和地区的480份芥菜型油菜种质资源进行基因组重测序分析,推测芥菜型油菜起源于大约8000~14000年前的西亚地区,后传播至我国的西北和西南地区。白菜型油菜和芥菜型油菜作为我国栽培油菜的两大主要类型,在油菜生产中占据着举足轻重的地位。

甘蓝型油菜是由白菜型油菜和甘蓝天然杂交,自然加倍而来的异源四倍体,至今未找到甘蓝型油菜的野生种。Lu等通过对588份来自全世界的3种生态型(春季、半冬季和冬季)的甘蓝型油菜的基因组变异数据和表型分析,推测甘蓝型油菜起源于7290年前白菜型油菜与甘蓝的杂交。甘蓝型油菜的起源地一直存在争议,国外早期研究认为起源于甘蓝和白菜起源中心交汇的欧洲地中海区域,刘后利认为甘蓝型油菜通过不同类型的芸臺和甘蓝的自然杂交,在不同地点多次起源。我国春油菜的种植面积较小,对于从加拿大和欧洲引进的优质春油菜品种可直接利用。目前我国广泛种植的是冬油菜,冬季的甘蓝型油菜最早于中世纪在欧洲栽培,Wu等通过对全球991份油菜种质资源基因组的等位基因变异分析,推测冬季型油菜品种流动的方向是从法国到俄罗斯、法国经德国到瑞典、波兰经日本到中国。于景让教授在20世纪30年代从朝鲜(当时被日本占领)将日本油菜引入中国,这是我国有关引种甘蓝型油菜最早期的记载。比起我国当时种植的白菜型油菜来说,引进的甘蓝型油菜抗病性强且产量高,但因其冬性太强,生育期较长,在长江流域表现为晚熟。于是育种家将引入品种与我国早熟的白菜型油菜杂交后形成了适应我国生态环境的半冬性甘蓝型油菜品种。20世纪50-70年代在长江流域推广,因其产量高、适应性强、抗逆性强等优势迅速成为我国油菜的主栽类型,长江流域等主产区也基本完成了主栽品种由白菜型油菜转向甘蓝型油菜的物种变革。

1.3 产区

我国油菜的产区分布较广,因地区间气候差异较大,而不同油菜类型对光照和温度的要求又较为严格,导致油菜种植季节不同,因而有冬油菜和春油菜之分。冬油菜区主要分布在六盘山以东和延河以南、太岳山以东,是我国油菜的主产区,占全国种植面积的90%左右,其中长江流域冬油菜区是我国最大的油菜产区,占全国油菜总面积的80%以上,该区域气候温暖,雨水较多,全生育期200d左右,一般10月播种,翌年4-5月收获。春油菜区主要分布在六盘山以西和延河以北、太岳山以西,其中西北地区(内蒙古、青海、甘肃和新疆)是春油菜的主产区,种植面积约占全国油菜总种植面积的10%,该区域降水少,日照长,光照强度大,昼夜温差大,有利于种子油脂的合成与累积,在春季或夏季播种,全生育期120d左右,一般4月种植,9月收获。

1.4 发展

王汉中将我国油菜产业的发展历史划分为3次飞跃。第1次飞跃是甘蓝型油菜替代白菜型油菜的物种变革(1964-1979年),由日本引进的甘蓝型油菜,产量高、抗病性强,但冬性强、迟熟,经过育种家的改良,选育出了一批适应长江流域种植的早中熟油菜品种,并逐渐替代了白菜型油菜品种,我国油菜生产由低产转向高产。在此阶段,傅廷栋在1972年发现了波里马细胞质雄性不育,于湖南省农业科学院首先实现了三系配套,为油菜杂种优势的利用奠定了基础。第2次飞跃是高产抗病甘蓝型油菜品种的应用(1979-2000年),李殿荣研究员于1985年利用陕2A选育出了国际上第一个雄性不育三系杂交油菜秦油2号,通过审定并大面积推广利用,促进了我国油菜从常规品种向杂交品种的转变。贺源辉等于1987年选育出了高产、耐菌核病且适应性强的中油821,1987年8月在湖北省通过审定并在湖北、四川、湖南等省份大面积推广种植。抗病且高产品种的选育推动了油菜生产由中产向高产变革。第3次飞跃是双低高产油菜品种的育成普及(2000-2010年)。伴随着我国油菜选育由注重产量到注重产量与质量并重,改良脂肪酸组成(低芥酸、高油酸)与饼粕营养成分(低硫苷)成为油菜选育的一个重要方向,我国也选育出中油杂2号、中双9号和华杂6号等一批双低油菜品种。自此,我国油菜生产进入了优质高产发展阶段。在新的历史时期,又提出了推动以“三高”(高产、高油、高效)为标志的第4次飞跃,其中高产与高油仍然是主要选育目标,在此基础上,实现双低(低芥酸、低硫代葡萄糖苷)、多抗(抗病、抗虫、抗裂角等)、营养高效。

2

中国油菜生产

2.1 种植面积

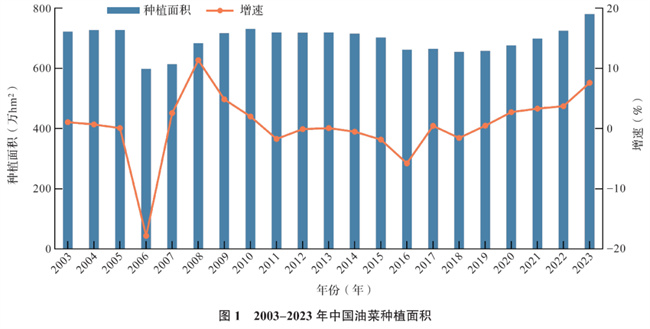

从种植面积来看(图1),2023年我国油菜种植面积为780.45万hm²,美国农业部官网数据显示我国油菜种植面积约占世界油菜种植面积的18%,仅次于印度和加拿大。国家统计局数据显示,2003-2023年我国油菜种植的总规模一直稳定在667万hm²(1亿亩)左右,有两个阶段明显下降,分别是2006-2007年以及2016-2018年。自2019年起,在国家轮作休耕项目、全程机械化生产、美丽乡村建设等政策和技术的支撑下,油菜生产呈现恢复性增长态势,我国油菜的种植面积稳中有升。

2.2 总产量与单位面积产量

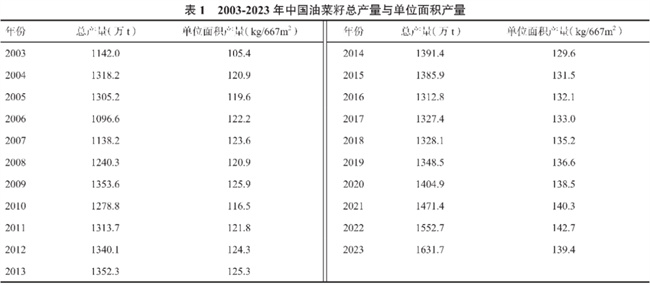

从产量来看(表1),受种植面积下降的影响,2006年油菜籽总产量下降幅度也较大,2015年之后,连续8年呈现持续增长的趋势。2023年油菜籽产量持续上涨,突破1600万t,达到了1631.7万t。随着国家政策的支持、育种技术的进步以及种植技术的改进,我国油菜籽的单位面积产量也呈现出整体上升的趋势,到2022年中国油菜籽每667m²产量上升至142.7kg。

2.3 各省(区、市)种植面积及产量

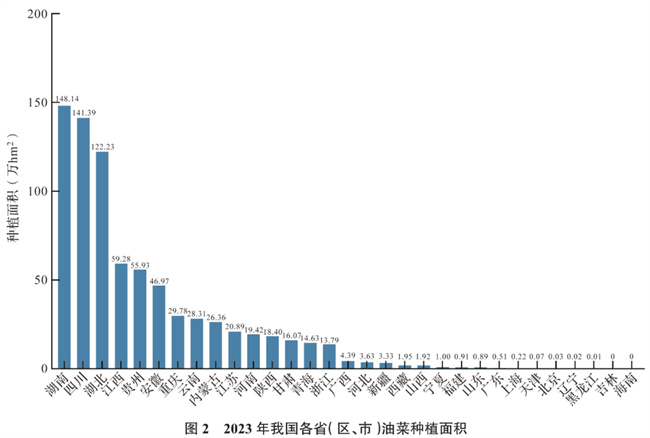

从各省(区、市)油菜种植面积和产量来看(图2、图3),种植面积在10万hm²以下的省(区、市)有16个,其中海南、吉林、黑龙江、辽宁、北京、天津等地的种植面积和产量基本为零,新疆、河北、西藏、广西、山西等地的产量较低。种植面积在10万~60万hm²之间的省(区、市)有12个,产量在10万~120万t之间。种植面积超过100万hm²的省(区、市)有3个,主要集中在长江流域,分别是湖南、四川、湖北,其种植面积和产量在全国的占比超过50%。

3

油菜品种的保护、登记及推广

3.1 甘蓝型油菜品种保护

3.1.1 申请总量及授权总量

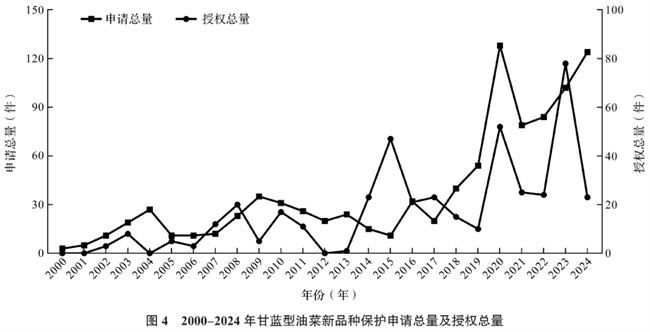

自2000年起,截至2024年12月31日(图4),甘蓝型油菜新品种权的累计申请总量为947件,授权总量为426件,其中届满的12件、有效的401件、终止的13件。总体来看,申请量与授权量都呈现波浪式增长,2018年以前甘蓝型油菜申请量较少,平均每年不超过20件。随着农业植物新品种权宣传工作的持续推进,全社会的品种保护意识逐渐增强,各省(区、市)相关的品种权激励政策也相继出台,再加上2017年停征收费的影响,这使得植物新品种权的申请量有了较大幅度增长,近5年来,平均每年申请量都达80件以上。从申请到授权时长来看,历时3年之内的品种共有119件(27.93%),授权时长3~5年的品种共有219件(51.41%),授权时长5年以上的品种共有88件(20.66%),大部分授权时间在5年之内。影响授权时间的原因之一是申请人未及时提交繁殖材料或繁殖材料不合格,如果错过了当年的集中测试时期,就无法按期开展DUS测试,从而影响授权时间。在DUS测试方式方面,由于官方集中测试经费有限,审批机关会根据申请品种的先后顺序安排集中测试,根据原农业部办公厅于2017年2月印发的《农业部办公厅关于做好主要农作物品种审定特异性一致性稳定性测试工作的通知》,申请人也可以通过委托DUS测试的方式完成测试。

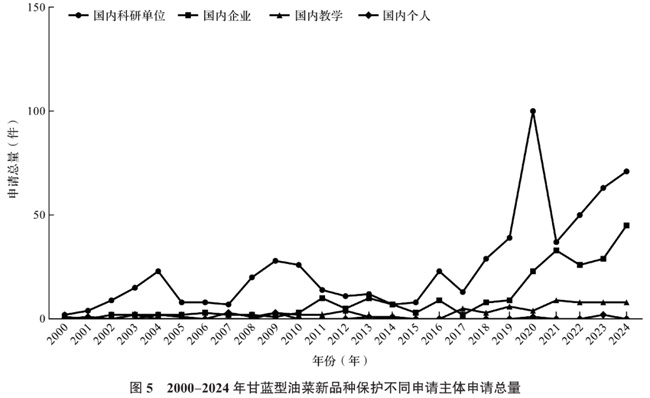

3.1.2 申请人性质

从申请人性质来看,全部为国内申请,其中国内科研单位申请最多,累计申请627件,占比66.21%;其次为国内企业,累计申请239件,占比25.24%,国内教学、国内个人占比分别为6.97%、1.58%。据表2可知,在国内申请主体中,作为第一申请人申请总量排名前3位的分别是:中国农业科学院油料作物研究所(87件)、贵州省油菜研究所(72件)、上海市农业科学院(39件)。申请量排名前10位的申请主体中仅有2家企业,分别是湖北利众种业科技有限公司(29件)和安徽国豪农业科技有限公司(26件),可见油菜新品种的选育工作主要还是由国内科研单位主导。从国内企业每年的申请量来看,在种业知识产权、植物新品种权宣传科普的推动下,国内企业的申请量呈现波浪式增长(图5)。

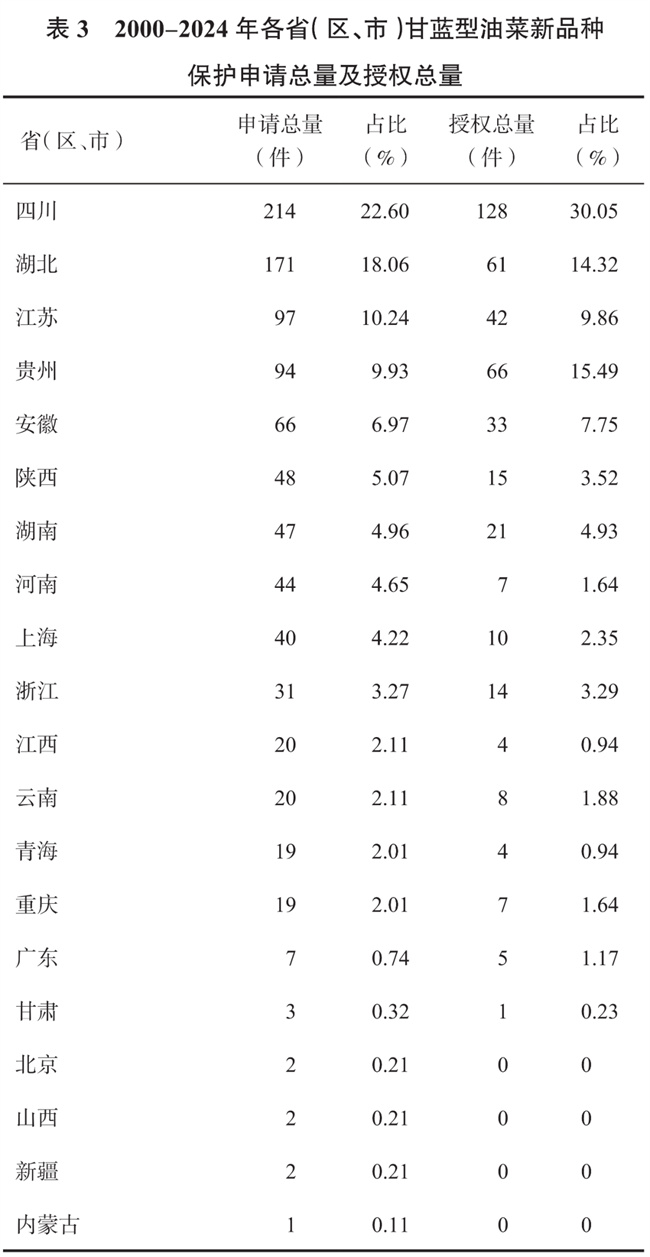

3.1.3 各省(区、市)申请量

我国油菜新品种保护的申请地区主要分布在20个省(区、市),其中申请总量排在前5位的是四川、湖北、江苏、贵州以及安徽(表3)。申请总量排在前10位的申请人主要分布在湖北、贵州、江苏、湖南、四川、安徽等地区(表2)。可见在油菜主产区的科研院所及企业的选育研发实力突出,为当地油菜产业的发展提供了有力的科研及人员支撑。

3.1.4品种类型

从品种类型来看,杂交种的申请量491件,常规种及其他品种类型申请量共456件。杂交种的申请量占比达51.85%。

3.2 白菜型油菜和芥菜型油菜品种保护

截至2024年12月31日,白菜型油菜申请总量为23件,未有获得授权品种,国内企业申请量占比69.57%。芥菜型油菜累计申请量为5件,未有获得授权品种,申请品种全部为常规种,其中国内科研单位申请3件,国内个人申请2件。

3.3 品种登记

根据中国种业大数据平台油菜登记品种的数据统计,自2017年起,截至2024年12月31日,油菜品种登记共2155件,其中甘蓝型油菜品种2104件,占比达到97.63%,在已登记的甘蓝型油菜品种中,杂交种的占比达87.83%,申请品种保护的占比19.81%。申请主体的性质以科研机构为主,登记量排在前3位的是中国农业科学院油料作物研究所(133件)、四川农业科学院作物研究所(71件)以及华中农业大学(48件)。登记量排在前10位的申请主体主要分布在湖北、四川、陕西等油菜主产区(表4)。

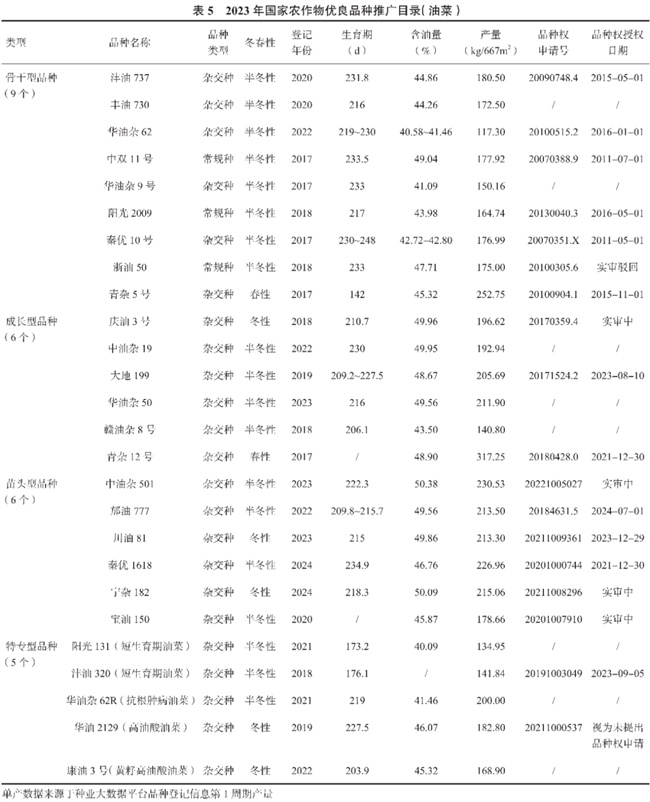

3.4 优良品种代表

2023年农业农村部首次发布《国家农作物优良品种推广目录》(表5),共推介了26个甘蓝型油菜品种。从品种类型来看,有23个杂交种,3个常规种,杂交种的杂种优势强,产量高,各方面性状较好,在生产上广为应用。其中常规种中双11号是由中国农业科学院油料作物研究所选育的油菜品种,自问世以来,以其优异的特性成为了油菜育种中重要的亲本材料,在已申请品种保护的油菜品种中,有61个品种的亲本直接来源于中双11号(信息来源于品种权申请文件)。从冬春性来看,有2个春性品种(青杂5号和青杂12号)产量高,为青海、甘肃、内蒙古、新疆等西北地区油菜增产和农民增收作出了重要贡献。从登记年份来看,骨干型品种和成长型品种的登记日期都比较早,集中在2017-2018年。骨干型品种主要是目前在生产上主推的大品种,需要满足连续3年推广的面积进入全国排名前10位。成长型品种主要是近3年推广面积上升速度快,有望成为今后骨干型品种的接班品种。从含油量来看,此次推介的品种,含油量都在40%以上,其中中油杂501和宁杂182的含油量突破50%,展现出高产潜力。此次推介的26个优良品种,除产量、抗性、品质表现较好,综合性状优良的品种外,还有5个符合市场多元化需求的特专型油菜品种,其中由中国农业科学院油料作物研究所选育的短生育期油菜品种阳光131,生育期只有173.2d,已在湖北咸宁、江西安义等地推广种植;湖南省农业科学院作物研究所选育的沣油320,生育期176.1d,在湖南衡阳等地已推广种植。华中农业大学傅廷栋院士团队选育的抗根肿病油菜品种华油杂62R对我国主要存在的根肿病4号生理小种表现出了全免疫抗性,可有效减少因病害造成的产量损失,为油菜生产提供了可靠保障。高油酸菜籽油被视为一种健康的植物油,深受消费者的青睐,华油2129和康油3号的油酸含量都超过了75%,其在种植效益和产业链发展上表现出巨大的潜力。

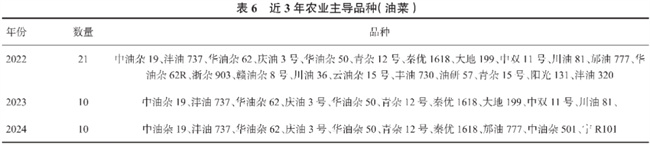

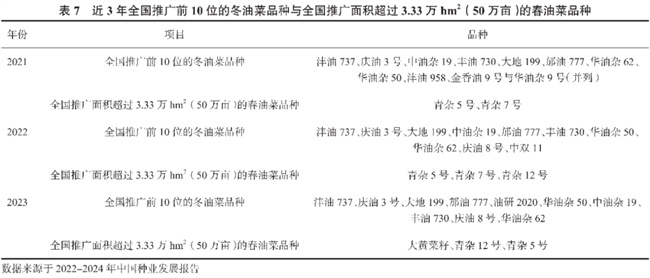

从近3年农业农村部推介的油菜主导品种来看(表6),连续3年列入主导品种的有中油杂19、沣油737、华油杂62、庆油3号、华油杂50、青杂12号和秦优1618等7个品种,展现了其在我国油菜生产中的重要地位。从近3年全国推广前10位的冬油菜品种来看(表7),连续3年在全国油菜推广面积中位列前十的品种有沣油737、庆油3号、中油杂19、丰油730、大地199、邡油777、华油杂62和华油杂50等8个品种,近3年全国推广面积超过3.33万hm²(50万亩)的春油菜品种以“青杂”系列为主。

4

品种选育及攻关

油菜品种的改良是推动油菜产业发展的基础,近年来,随着科技的进步和政策的支持,我国油菜品种的攻关取得了一定的成效。油菜重点攻关方向集中在三高(高产、高油、高油酸)、双低(低芥酸、低硫苷)、多抗(抗病、抗倒伏、抗裂荚)、多耐(耐寒、耐旱、耐盐碱)及成熟度一致性好、宜机收品种,以及适宜南方双季稻区生育期180d以内的极早熟冬油菜品种,且需多方面兼顾,从含油量、生长周期、抗病性到宜机化性状,每一个方面都是提升油菜产业综合效益的关键。从国家发布的优良品种目录及推介的油菜品种来看,油菜品种的多样性不断丰富。比如特专型品种,短生育期油菜阳光131和沣油320,为解决“稻—稻—油”茬口矛盾提供了品种支撑;华双5R、华油杂62R等为解决多种病虫害(如根肿病、菌核病等)的侵袭提供了支撑。

4.1 高产、高油、高油酸

提高含油量与单位面积产量是油菜品种改良的首要目标,油菜含油量每提高1个百分点带来的经济价值相当于产量提高2.2~2.5个百分点。中国农业科学院油料作物研究所通过对1000多份甘蓝型油菜品种的油分分析发现,我国甘蓝型油菜品种的平均含油量为41.72%,而且品种间的含油量差异可达1倍以上,这表明提高油菜种子含油量还具有一定潜力。华中科技大学栗茂腾教授团队在研究中克隆了可明显提高种子含油量的显性黄籽新基因DYSOC1,同时发现将该基因回补到黑籽甘蓝型油菜中,含油量可显著提高,为甘蓝型油菜种子高含油量和黄籽育种提供了新的基因资源。油菜榨取的菜籽油富含多种脂肪酸(包括油酸、亚油酸、亚麻酸等),对人体健康具有重要意义。在菜籽油的成分中油酸可降低血液中的低密度脂蛋白、胆固醇,预防心脑血管疾病。西南大学李加纳团队深入甘蓝型黄籽油菜研究,其育成的黄籽高油酸油菜新品种康油3号,油酸含量高达78.68%,该品种通过品种登记,并实现了产业化应用。优良的品种是油菜高产稳定的前提,此外,科学的栽培配套措施也是一个亟需攻关的难题,油菜的播期、种植密度、肥料运筹、病草防治等都会在一定程度上影响油菜的产量,杨光等通过对油菜晚播相关高产限制因素的分析,总结出一套针对晚播油菜的栽培措施,包括保证冬前生长量、确保田间基本苗数、做好田间管理、重点防治菌核病等,从而减轻油菜晚播的影响,保证其产量。

4.2 多抗宜机化

在抗病方面,近年来,长江流域冬油菜种植区菌核病严重,根肿病发生范围进一步扩大,导致我国油菜严重减产,造成巨大的经济损失。传统的农业、生物、化学防治具有局限性,只能在一定程度上控制病害,无法从根本上解决油菜病害的危害,因此选育和应用抗病油菜品种是最经济、最有效的途径。在菌核病抗性方面表现相对良好的有秦油2号、中油821、中双9号、宁RS1等品种,在根肿病抗性方面,华油杂62R对油菜根肿病4号生理小种表现出了全免疫抗性,但是在生产中,我国还存在2号、5号、7号、8号、10号、11号和13号等多种根肿菌生理小种,因此为了培育更多高抗或免疫的品种,还需要继续深入研究。筛选抗病资源,增加抗病基因的多样性,聚合多个抗病位点,也是未来抗病品种选育的主要方向。在提高产量方面,我国广袤的西北寒旱地区的土地利用面临着“两季不足,一季有余”的困境,选育强抗寒甘蓝型冬油菜品种,发展西北冬油菜产业,对于扩大油菜种植面积,提高油菜产量具有重大意义。研究发现白菜型冬油菜以及白菜型冬油菜与甘蓝型冬油菜杂交得到的F1比甘蓝型冬油菜抗寒性强,通过白菜型冬油菜与甘蓝型冬油菜杂交改良甘蓝型冬油菜的抗寒性,对北方冬油菜生产以及短生育期油菜的利用具有重要意义。油菜抗裂角、成熟期一致是油菜机械化生产的重要条件,目前,甘蓝型油菜中可用于抗裂角育种的基因资源有限,油菜裂角遗传机制比较复杂,裂角的发生可能受到多个基因的控制,且环境因素也对裂角的发生有一定的影响,选育抗裂角油菜品种,对提升油菜机械化收获效率、提高收获产量具有重要意义。

4.3 短生育期油菜

目前我国冬闲田中适宜“稻—稻—油”种植模式的面积至少有86万hm²,冬季农田空闲时间为170~230d,这为发展油菜生产提供了时间基础。油菜作为冬季种植的油料作物,具有不与主粮争地的优势,中晚熟冬油菜品种通过与水稻轮作种植形成了“稻—稻—油”的生产模式。按照我国的光温资源条件,可将“稻—稻—油”三熟制划分为温光资源相对宽松区、温光资源紧平衡区、温光资源约束区3个适宜种植区域,在不同的种植区域对短生育期的要求也存在差异,例如在温光资源紧平衡区和温光资源约束区,茬口紧张,冬闲期在180d以内,且冬季容易出现低温,一般在10月下旬播种,4月底收获。在“稻—稻—油”的生产模式下,对油菜生育期有严格的要求,已推广的早熟品种(阳光131、沣油320、湘油420等)生育期在173~185d之间,为我国冬闲田的利用提供了有力的品种支撑。

5

讨论

5.1 生产方面

据相关数据统计(以下数据均来自于布瑞克农业数据智能终端),我国2022-2023年度油菜籽和菜籽油的总消费为1932.5万t和890万t,但油菜籽和菜籽油的产量为1553.1万t和729.3万t,虽然产量居世界前列,但仍低于消费量,主要依靠进口和库存弥补供应缺口。2022-2023年度油菜籽和菜籽油进口量分别占总供给的24.55%和19.72%。究其原因,主要是油菜的种植成本高,机械化利用低,效益低,农民种植意愿低。建议:(1)在油菜生产上应以技术创新为导向,实现“良种良法良机良田”配套,进一步提高我国油菜产量。(2)适当提高油菜良种补贴标准,增强农户种植油菜的意愿,加大对油菜生产大户的种植补贴力度,促进油菜生产的规模化发展。(3)加大科研投入,尽快实现油菜的全机械化生产,提高生产效率,缓解农村劳动力紧张。

5.2 品种选育方面

一是根据当前的需求,培育高产、高油、高油酸,适宜机械化的油菜品种,特别是培育具有“稻—稻—油”三熟制的短生育期油菜,为做好冬闲田的利用提供育种技术支撑。二是加强种业知识产权保护,提高保护意识,激励企业成为育种创新的主体,提升我国油菜的育种能力。从品种保护现状来看,油菜的品种权申请总量(947件)与其他植物油主要来源作物,比如大豆(3490件)、花生(1084件)等相比有差距;从申请主体来看,国内企业的油菜品种权申请总量(239件)比国内科研单位(627件)少。企业作为技术进步和产业升级的重要推动力量,应该注重油菜品种育种创新,通过加强自身的研发能力,或者以科企合作等方式,积极参与品种育种创新。三是加强知识产权保护,推进优良品种市场化。植物新品种权是一种私权,获得品种权的育种者享有排他的独占权,任何单位或者个人未经品种权人许可不得为商业目的生产或销售该品种的繁殖材料及收获物,这种排他性权利是在品种权人和使用人之间搭建一个利益共享的平台,品种权人的智力成果通过许可、转让、入股或其他方式取得相应的经济回报,从而激励更多的组织和个人投身于品种选育事业。目前,植物新品种权的应用形式主要包括6种模式。自主实施,主要指品种权人有权利用其授权品种进行农业生产、销售等活动或为繁殖而进行的扩繁工作。许可实施,是指品种权人保留植物新品种的所有权,而将其使用权通过协议约定等方式转让给他人,有条件的允许他人以商业为目的生产、销售和使用其授权品种的繁殖材料。许可实施包括独占许可、排他许可和普通许可等多种方式。独占许可虽然收益较高,但限制了品种权人自身的使用;排他许可次之,但可以保留品种权人自身的使用权;普通许可收益相对较低,但可以同时授权多个被许可人,实现收益的最大化。品种权转让是指品种权人将其所有权转让给受让人的行为。品种权质押融资指植物品种权所有人将植物品种权作为质押物移交给债权人占有,从而获得资金支持。当债务人无法按时偿还贷款时,债权人有权将植物品种权进行处置变现,以弥补损失。这种融资模式不仅为企业和科研机构提供了新的资金来源,也有效促进了农业科技成果的转化和应用。目前,从近几年的质押登记备案情况来看,尚无油菜品种权质押备案案例。另外,植物新品种权的转化和运用还可以通过出资入股、资产证券化等金融创新模式来实现。总之,实现油菜新品种权的转化运用需要品种权人从多个方面入手,才能真正发挥品种权的价值,加快油菜新品种入市和推广,推动我国油菜产业的持续健康发展。(参考文献略)

☞本文来自《中国油菜生产和品种选育现状研究》,戳题目可查看全文!

☞作者:李佳慧,李靓靓,赵佳,陈君苗,何丽薪,许晓庆,邓伟

☞单位:海南省南繁管理局(海南自由贸易港农业植物新品种审查协作中心);农业农村部科技发展中心

☞刊于《中国种业》2025年第10期1-12页 转载请注明