大白菜、花生自主选育品种居全国之首

青岛市“十四五”种业管理体系进展成效 资料图

种子是农业的“芯片”,种业是国家战略性、基础性核心产业。今年是实现种业振兴行动“五年见成效”目标任务的关键之年,也是种业“十四五”规划落实的收官之年。9月26日—28日,第十七届中国国际种业博览会暨第二十二届全国种子信息交流与产品交易会将与2025青岛国际种业博览会同期召开,三会合一,汇聚全体系、全行业力量,全方位展示种业振兴五年成果。

从打破国外垄断的国产新优品种选育,到颠覆传统育种的前沿科技,再到商业化育种体系的探索构建……近年来,山东省青岛市深入贯彻种业振兴行动部署,落实农业农村部有关安排,坚持国际化视野、市场化思维、产业化导向,强化政策、金融等方面扶持力度,积极开拓种业振兴发展新路径,全市现代种业发展迈出坚实步伐。

锚定细分赛道 单项冠军企业强势崛起

“种子行业涵盖农作物、畜禽、水产、农业微生物、林草等五大门类,涉及多个细分领域,每个环节都关乎粮食和重要农产品稳定安全供给的命脉。”青岛市农业农村局党组书记、局长袁瑞先介绍,近年来,青岛坚持大种业发展思维,在五大门类的细分领域,培育了一批具有自主创新能力的种业企业,市场竞争力不断提升。

在青岛金妈妈农业科技公司的展厅内,形态各异、长短不一的根系标本,代表了公司近年在砧木育种领域的突破性创新成果。

“种好品种,先要育根。”公司总经理刘蕾庆向记者介绍,目前我国瓜菜种植多数采用砧木嫁接育苗,而强健、适配的根系是展现品种优良特性的“最佳搭档”。“苗木与砧木通过根系嫁接,吸水、吸肥、抗病能力更强,保证了果实品质、产量和农户效益,往往可以实现‘1+1>2’的效果。”

据刘蕾庆回忆,在七八年前,本省市场上售卖的黄瓜普遍覆盖一层灰色蜡粉,被当地人称为灰条瓜,“颜值”不高,卖不上价。“在当时,灰条瓜售价五毛钱一斤,而亮条黄瓜可以卖到一块四五。”刘蕾庆试图从砧木品种筛选上解决这个问题。公司团队瞄准市场需求聚力攻关,取得显著成效。“油亮型”黄瓜砧木品种推广的第二年,就迅速推动了市场风向的转变,大大提升了黄瓜的品质与“卖相”。

从资源收集利用、品种研发,到种子脱毒技术创新、产线设备提升,多年专注深耕细分领域,企业实现稳步发展。截至目前,金妈妈种业累计育成蔬菜砧木品种80多个,蔬菜砧木累计推广面积超500万亩,实现助农增收50亿元,连续8年保持中国蔬菜砧木市场份额第一,成为种业细分领域中名副其实的“小巨人”。

作为“一带一路”重要节点城市和山东半岛对外开放的桥头堡,青岛种业发展基础和对外开放优势显著。近年来,随着新一轮高新技术革命的到来,青岛市积极引导生物技术、信息技术等各领域先进生产要素向种业各个领域聚集,释放出强大势能。

“一把尺子一杆秤,用牙咬,用眼瞪”,这是延续百年的传统育种方式。依赖经验期长、基因认知不足……一直以来,传统育种如同大海捞针。

“从探索基因型到表型的智能育种技术体系,加快‘经验育种’向‘精确育种’转变是未来育种的首要目标。”山东极智生物科技有限公司创始人焦成智介绍,公司搭建了一套从基因资源高效挖掘到智能设计育种技术开发的全链条商业化育种CRO服务体系,可打通从实验室到田间的精准育种闭环,节约育种成本80%以上。公司研发的具有自主知识产权的小麦“131”数字育种加速系统,可将育种周期从8年缩短至3年。

研发人工智能和数字化采集设备,作物性状数据采集和智能化分析,将大数据技术与生物技术深度融合,为作物育种提供高效、精准数据支持……近年来,青岛清原种子科学公司凭借覆盖全国的商业化田间育种网络,以及自主研发的先进基因编辑底层核心技术,已率先迈入智慧育种4.0时代。

公司总经理张明国介绍,公司成员中60%是科研人员,科研团队平均年龄在30岁左右,每年销售额的30%用于科研投入。“近年来,公司着力构建商业化育种体系,打通育种团队间的‘高墙小院’,真正实现资源共享、利益合理分配,这种大联合、大协作为企业发展积蓄了核心竞争力。”

依托完善的育种研发设施和人才团队,青岛清原种子科学公司自主发明了“KSE基因敲高技术”“Kingcas12基因编辑剪刀”等底层核心技术,实现了生物育种底层技术和关键基因的完全自主。目前,清原作物“农化+生物育种”模式跨入世界先进行列,建立了国内规模最大的农作物遗传转化平台,估值达187亿元。

核心技术攻关 培育突破性品种打破国外垄断

青岛种业创新资源雄厚,集聚了全国多家种业研发机构和高端人才,拥有高校院所、技术创新中心、重点实验室等74家,为锻造青岛种业“芯片”凝心聚力、贡献智慧。

眼下,正值花生收获的关键时期。山东省花生研究所研究员陈静正忙着带领团队抢收今年的花生育种材料,为下一步育种工作做准备。“近年来,团队针对花生生产中存在的抗逆性差、机械化程度低、优质品质不高等问题,开展高油酸、耐盐碱等育种攻关,选育出‘花育23’‘花育36’等主导品种,为提升我国油料供给水平贡献了青岛力量。”

据统计,截至目前,作为青岛市花生育种科研的主力军,山东省花生研究所共育成审(鉴)定、登记花生品种244个,其中50多个品种在生产上大面积推广,累计推广面积占全国的40%以上。

依托当地资源禀赋,近年青岛在花生育种领域交出了一份亮眼“成绩单”。2023年,超高产品种“花育9511”以实收亩产865.47公斤创下世界花生单产纪录,高油酸高产品种“花育958”以亩产787.81公斤刷新全国高油酸花生单产纪录,高产耐盐碱品种“花育9307”以亩产625.9公斤创下盐碱地花生单产纪录……如今,这些优质品种的大面积推广推动了花生生产向高质量、高效率方向发展,也为广大消费者带来更健康、更美味的消费体验。

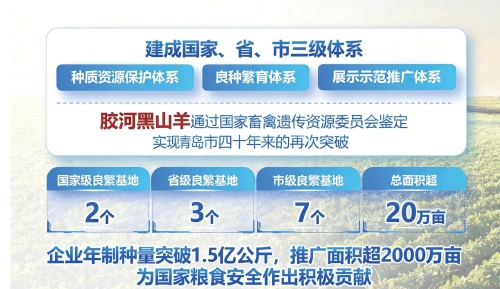

青岛地处山东半岛南部,气候温润,四季分明,孕育了丰富的畜禽遗传资源。自青岛市全面启动实施畜禽良种保护政策以来,共建设国家级畜禽保种场3个、省级畜禽遗传资源保种场5个。在刚刚结束的第三次全国畜禽遗传资源普查行动中,又新发现遗传资源胶河黑山羊。至此,青岛市纳入畜禽遗传资源保护的品种数量达到了9个。为此,青岛市专门出台《畜禽遗传资源保种场管理办法》,建立了国家、省、市三级遗传资源保护体系,聚焦保、育、测、繁、推等关键环节持续发力,打出一套畜禽种业振兴“组合拳”。

随着草食畜牧业的发展,作为我国草食家畜一员的肉兔产业发展迅猛,但产业源头却相对薄弱。

“我国肉兔良种一度被国外垄断,受制于人。”康大集团项目开发部总经理刘永需坦言,面对这一现状,康大集团与山东农业大学合作,投资上亿元引进10余种世界优良品种,开发利用本土肉兔品种,历时6年育成国内首个拥有自主知识产权肉兔配套系,并通过国家畜禽遗传资源委员会的新品种认定。目前,公司通过持续选育,多个品系组合的性能指标已超过国外品种,且更适合我国现阶段肉兔养殖水平。

多年来,青岛立足资源禀赋,致力于种源创新及开发利用,肉兔配套系、中新白羽肉鸭配套系、“油亮型”黄瓜砧木、抗病刺参“参优1号”、三倍体牡蛎“前沿1号”等多个农作物、畜禽、水产等品种填补了国内空白,打破了国外垄断。

政策护航、财金赋能 打造行业发展舒适“生态圈”

种业要振兴,企业是骨干力量。据统计,目前青岛市现有规上种业企业43家,年销售额过亿元种业企业18家,9家单位入选首批国家种业阵型企业,数量居全国第2位。

青岛种业企业为何势头如此强劲?

“政府搭好台,企业好唱戏。”青岛市农业农村局种业处处长王乃栋介绍,近年来,青岛市印发《关于加快现代种业创新发展的实施意见》及《实施细则》,制定7条种业奖补政策,每年安排财政资金3000万元以上,积极鼓励引导企业开展育种创新。

同时,出台国内首部全面统筹农作物、畜禽、水产、林草、农业微生物等种业领域发展的《青岛市种业促进条例》,重点聚焦生物育种、蓝色种业等特色优势领域,既统筹了五大种业门类全面发展,又统筹了政府、企业、高校院所等多方参与,为行业发展打造舒适“生态圈”和完整产业链。

种业企业具有科创类企业的典型特征,投入大、见效慢,培育品种经济寿命短、更新换代快。长期以来,创新型种业企业常常面临融资难、融资贵的困境。在金融扶持方面,青岛市联合农业银行推出种业专项信贷产品“琴岛·种子贷”,贷款规模累计超12亿元,为150余家种业企业解决贷款难问题。贷款产品包括流动资金贷款、固定资产贷款等业务,可针对性、系统性、规模化支持农作物、畜禽、水产、微生物等全领域种业经营主体。相较于传统的抵押、质押、保证担保等贷款方式,“琴岛·种子贷”创新了专利权、商标权、新品种权等知识产权质押,为促进种业发展提供了源头活水。

值得关注的是,青岛还在全国首创种业“拨改投”,将过去“一次性奖补”“政策性补贴”等方式转变为股权直投方式支持种业企业做优做强,精准扶优种业“潜力股”。累计投资6000万元,联动其他部门“拨改投”资金4800万元,带动社会投资8.25亿元,被投企业总估值超200亿元,投后增值31亿元,通过以投代招,国内多家高成长型科创企业总部迁址青岛。

为优化种业振兴发展环境,青岛市统筹各方资源力量,成立全省首个现代种业人才联盟,汇聚生物育种、法律、金融、管理等领域高端人才200余个。高标准建设青岛市种子质量监督检测中心,每年开展农作物种子质量抽检,合格率稳定在99%以上,严厉打击无证生产经营、私繁滥制、品种权侵权、制假售假、套牌侵权等违法行为,相关做法连续两年入选农业农村部植物新品种保护典型案例。

“十四五”时期,青岛种业振兴势头强劲,育种新技术、新模式不断涌现,各领域种业创新发展有成效、有经验,形成了富有特色、可复制推广的种业新质生产力“青岛样板”。面向未来,袁瑞先表示,“目前,我们正在高标准编制青岛市‘十五五’种业发展规划,将聚焦前沿技术创新应用和培育国际领军企业两大主攻方向,持续优化行业发展环境,为国家种业振兴战略和山东种业强省建设贡献青岛力量。”