最早下个月,在澳大利亚东部一张防虫网覆盖的试验田里,一批耐寒高粱就可能破土而出。这些植株看似普通,但其基因中隐藏着革命性的突破。

如果试验成功,每株作物都将绕过有性繁殖阶段,在每个花序中结出数千粒克隆种子。

这项名为“Hy-Gain”的高粱试验,标志着布里斯班昆士兰大学植物生理学家Anna Koltunow数十年研究的巅峰突破。早在1990年代初,她便启动了制造“无性种子”的研究计划。该技术利用了自然界的一种特殊现象——无融合生殖(apomixis)。虽然现存300多种开花植物能通过无融合生殖自然产生克隆种子,但其中并无主要粮食作物。研究人员表示,将无融合生殖技术应用于高粱、水稻和玉米等作物的探索,如今正处于彻底改变农业格局的临界点。

“这将引发一场变革。”中国水稻研究所遗传学家王克剑说,他正带领另一支独立团队攻关水稻无融合生殖。

2025年9月2日,国际学术期刊《自然》(Nature)发布专题报道“How sexless seeds could transform our food”,深度解析作物无融合生殖技术的前沿进展,及其可能为全球农业带来的革命性影响。

Koltunow指出,她的研究成果有望让撒哈拉以南非洲地区的小农户获得高产且价格实惠的高粱(Sorghum bicolor)和豇豆(Vigna unguiculata)作物。这些农民可以将克隆种子保存多年连续播种,进一步降低生产成本。正因如此,她的研究获得了比尔及梅琳达·盖茨基金会的资助。

跨国种子公司 Corteva Agriscience(总部位于美国印第安纳波利斯)也是 Hy-Gain 的合作方。这是因为无融合生殖植物对于面向全球大型农业市场的种子公司而言具有潜在的益处。无融合生殖技术不仅能大幅缩短新品种培育周期,还能将优良性状固定在克隆植物中。Koltunow表示:“对这些企业而言,成本的降低(可能)会非常巨大。”

目前,商品化的克隆种子生产在一些作物中已有望实现,包括养活了全球半数以上人口的主粮作物水稻。过去几年,针对各类无融合生殖作物的专利申请呈爆发式增长。然而研究人员表示,在这些技术真正落地之前,仍存在一些关键障碍。“我们已经从概念上验证了其可行性,接下来需要进行微调,”加州大学戴维斯分校的植物生殖生物学家Venkatesan Sundaresan表。

01

固定优势(Fixing vigour)

无性繁殖种子的出现可能彻底改变农业领域,尤其是杂交种子的生产。对于玉米、水稻和西红柿等全球主要作物,农民播种杂交种子已有数代人的历史。

当两个亲本品种通过有性繁殖杂交时,产生的杂交后代通常表现出优于双亲的性状——这种现象被称为“杂种优势”(hybrid vigour)。1930年至20世纪90年代中期,美国玉米作物的产量增长了七倍,部分原因就是普及了杂交种。农民采用了播种杂交种的做法,从而培育出一排排长势均匀且茁壮的植株。

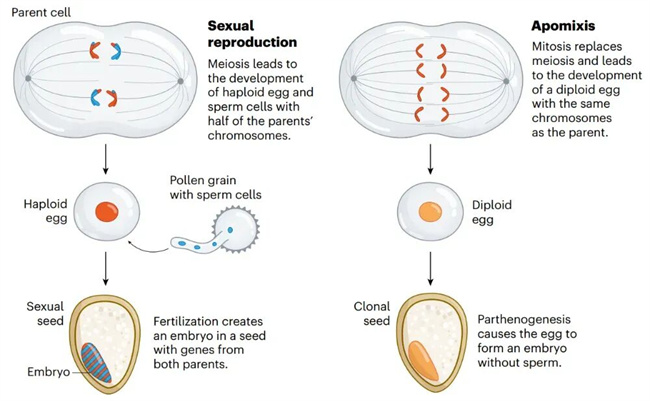

但杂交制种过程耗时费力、成本高昂,而且杂交种子必须每年重新培育和购买。这是因为若让杂交植株自花授粉,由于有性繁殖会将植物基因重新组合配对,最终会产生良莠不齐、品质各异的子代(参见“创造克隆作物”)。

利用无融合生殖技术,杂种优势将被“固定”下来,因为这些杂交种能够自我克隆,可以为育种者和农民持续提供高品质、性状一致的作物。这项技术也有望推动小麦、大豆等作物的生产——这些作物因难以生产杂交种而一直面临瓶颈。无融合生殖使选育这些作物的优良品种成为可能,确保其性状代代稳定遗传。

早在20世纪40年代,研究人员就已发现无融合生殖具有遗传基础。但直到90年代,Koltunow等学者才认识到该特性并非取代有性繁殖。瑞士苏黎世大学植物遗传学家Ueli Grossniklaus认为,这实质上是“一种改变了的有性生殖途径”。该途径需要实现两个关键突破:一是破坏形成卵细胞和精细胞的细胞分裂过程;二是使胚胎能够不依赖受精过程独立形成。Grossniklaus团队进行了多项实验,他们通过人工诱变观察是否会有突变株出现这些变化。

直到2009年,研究人员才成功地干扰了被称为减数分裂的生殖细胞分裂过程,模拟出了自然无融合生殖植物的特性。当时就职于法国凡尔赛国家农业研究所的植物遗传学家Raphael Mercier试图探究有丝分裂(即细胞分裂成两个完全相同的细胞这一简单过程)是如何演变成更为复杂的减数分裂这一有性生殖关键过程的。减数分裂涉及两次细胞分裂而非一次,形成的卵细胞和精细胞仅含半数染色体,从而在受精结合后恢复完整的染色体组。

以植物遗传学研究模式生物拟南芥(一种小型十字花科植物)为研究对象,Mercier成功鉴定出一个关键基因,该基因参与了进化过程中促使有丝分裂转变为减数分裂的三个关键环节之一。随后,他破坏了该基因以及减数分裂另外两个关键基因,以验证减数分裂能否逆转为有丝分裂。

“实验结果完全符合预期,”现任德国科隆马普植物育种研究所的Mercier表示。在由此获得的三重突变株(命名为MiMe,意为“有丝分裂替代减数分裂”)的花器官中,精细胞与卵细胞通过简单的有丝分裂而非复杂的减数分裂形成,使其携带与亲本完全相同的染色体组。

Mercier立即意识到MiMe技术在植物无融合生殖工程化应用中的潜力。他与同事相继于2016年培育出MiMe水稻,2024年开发出MiMe番茄。这些植株虽能繁殖,但由于配子含有双倍染色体,导致后代染色体数逐代倍增,生育力持续下降。这虽是迈向正确方向的重要一步,但仅解决了无融合生殖难题的一半。

Grossniklaus及其团队在玉米中发现了MiMe的替代方案。通过对60,000个突变体进行筛选,他们发现了一个名为non-reductive in female4(nrf4)的基因,当该基因被破坏后,约三分之一的卵细胞会通过有丝分裂而非减数分裂形成。这项工作以及利用nrf4突变体在作物中首次获得克隆种子的成果已申请专利保护。

02

孤雌生殖(Virgin birth)

无融合生殖的第二个关键组成部分是孤雌生殖,即胚胎直接由未受精的卵细胞发育而成,无需雄性参与。

2006年,佐治亚大学蒂夫顿分校的分子遗传学家Peggy Ozias-Akins及其团队将注意力集中在天然无融合生殖植物狼尾草(Cenchrus squamulatus),认为它很可能含有理想的无融合生殖候选基因。他们发现的这种基因与BABY BOOM基因相似,能诱发植物组织自发形成胚胎。但该团队耗时近十年才证实该基因在无融合生殖中的作用。他们将狼尾草基因导入有性繁殖的珍珠粟(Pennisetumglaucum)后,发现胚胎确实能在未受精条件下自发发育。“这令人非常激动,” Ozias-Akins表示。

与此同时,Sundaresan正从完全不同的方向研究BABY BOOM基因。他说:“我的实验室原本从未涉足无融合生殖的研究。”相反,他的团队正在寻找那些在从未受精的卵细胞转变到能够自主发育成胚胎这一关键过程中活跃的基因。

Sundaresan团队以水稻为研究对象,在授粉后数小时内从单个卵细胞中提取RNA(活跃基因的转录产物),发现BABY BOOM基因的RNA表达丰富。该团队进一步证实BABY BOOM基因是胚胎发生的触发因子,且该基因的活性RNA通过精子递送至卵细胞中。随后,Sundaresan与加州大学戴维斯分校的农学家Imtiyaz Khanday合作证明精子参与并非必需——他们将一份BABY BOOM基因拷贝转入卵细胞(该细胞自身的基因转录处于沉默状态)并设定其在卵细胞中激活表达,成功启动了胚胎发生过程。

03

两步合二为一(Putting it all together)

2016年,Sundaresan了解到MiMe水稻研究成果后,便与Mercier联系寻求合作,希望将MiMe系统与BABY BOOM相结合。通过对含有卵细胞特异性激活BABY BOOM基因的水稻进行MiMe相关基因的编辑,他们最终实现了该领域长期追寻的目标:培育出能够自我克隆的无融合生殖水稻。尽管效率较低(仅10%-30%的种子为克隆产物),这项研究仍为在重要作物中整合无融合生殖两大核心要素提供了原理验证。

通过无融合生殖技术培育克隆种子模式图

2022年,Sundaresan、Khanday、Mercier等学者测试了可能成为未来标准的方案:通过单步操作创制克隆种子以固定杂交种优势。他们同时编辑三个基因构建MiMe系统,并引入可在卵细胞中激活的BABY BOOM基因表达元件。实验结果不仅证实单步操作可行,更实现了效率跃升。在某些情况下,超过95%的可育种子均为克隆的杂交种。然而并非所有种子均具育性,无融合生殖植株产生的可育种子比杂交种减少了20%-40%。

Mercier表示:“这种减产可能会抵消合成无融合生殖的所有优势,技术必须达到极高效率。”2024年,中国研究团队通过添加增强BABY BOOM表达活性的基因序列,成功使无融合生殖水稻的育性与杂交种相当。“就水稻而言,在我看来,这确实是一项具备商业化条件的技术。” Khanday评价道。

加州大学戴维斯分校VenkatesanSundaresan教授,因无融合生殖水稻的开创性工作荣获2024年沃尔夫农业奖

04

把工具箱做大(Expanding the toolkit)

尽管水稻研究进展迅速,但在非禾本科作物(包括重要的蔬菜和油料作物)中生产克隆种子的尝试却收效甚微。这正是科学家们致力于扩展合成无融合生殖工具包的原因之一——他们正尝试替换最初使用的三个MiMe基因,并寻找替代BABY BOOM的其他胚胎发生诱导因子。

2022年,荷兰奈梅亨拉德堡德大学的植物遗传学家Charles J. Underwood及其同事在普通蒲公英(Taraxacum officinale)中发现了一种胚胎发生诱导因子。这个名为PARTHENOGENESIS(PAR)的基因与BABY BOOM毫无相似之处,但它能促使莴苣卵细胞在未受精情况下形成胚胎样结构,尽管无法发育成完整种子。令人惊讶的是,该基因在与蒲公英亲缘关系甚远的、基因组中不存在对应基因的水稻中同样有效。当与MiMe系统结合时,便能成功产生克隆种子。

或许还存在更多无融合生殖基因。阿拉巴马州亨茨维尔市哈德逊阿尔法生物技术研究所的植物遗传学家Charity Goeckeritz正深入探索美国农业部保存的庞大野生与栽培苹果品种资源库,致力于定位导致某些品种具有无融合生殖特性的基因。迄今为止,她已将搜索范围缩小至苹果基因组中不到3%的特定区域。“希望能在一年内锁定真正具有潜力的候选基因,”她表示。此外,她也在黑莓中寻找无融合生殖基因。

尽管实验室研究取得显著进展,但除Koltunow团队计划开展的无融合生殖高粱田间试验外,目前极少有合成无融合生殖作物进入大田试验阶段。

研究人员认为,虽然尚未有任何合成无融合生殖作物通过严苛的监管审查实现技术商业化,但这一目标可能已为期不远。Koltunow表示,即使是标准品种或杂交种,育种家通常也需在三个以上生长季、多个地理区位进行田间试验方能推向市场。在中国研究人员开展的MiMe与PAR系统杂交水稻案例中,这些无融合生殖品系与其杂交亲本在性状表现上相当。

随着合成无融合生殖作物逐渐具备与常规杂交品种竞争的实力,监管机构与消费者将如何看待这项技术已成为关键问题。Mercier表示,大型跨国种子公司最有能力承担这项技术所需经历的昂贵审批流程。

许多从事合成无融合生殖研究的学者仍持乐观态度,他们认为这项技术将拥有广阔的发展前景,并最终惠及那些最无力承担新技术成本的农民群体。Koltunow表示,撒哈拉以南非洲可能成为无融合生殖作物首批登陆的市场之一。虽然高产杂交作物在全球许多农业区的价格令人望而却步,但无融合生殖技术将首次让低收入农民也能种植杂交品种。

Mercier表示,这项技术有望大幅提升可用杂交作物的数量与多样性。在实践中,这意味着无论低收入还是高收入国家,都能培育出适应当地气候条件的定制化杂交种子。

他将此比作15世纪古登堡机械化印刷机的发明:“就像从仅有一两种书籍突然发展到百花齐放。”他强调,若无融合生殖作物获得成功,必将引发杂交品种的类似爆发式增长,让全球农民都能受益于此。

参考文献或相关报道

https://www.nature.com/articles/d41586-025-02753-x

https://caes.ucdavis.edu/news/plant-biologist-venkatesan-sundaresan-wins-2024-wolf-prize-agriculture

作者 | 综合自iPlant等

编辑丨农财君

联系农财君丨18565265490

新时代 新种业

南方农村报丨农财宝典