玉米是山东省的主要粮食作物与饲料作物,常年种植面积386.67万hm²左右,产量约占全国玉米总产量的1/10,山东玉米生产对于保障国家粮食安全具有重要意义。种子是农业的“芯片”,多年来,山东省选育的“掖单”“登海”“鲁单”等系列玉米新品种在全国大面积推广,为我国玉米持续增产作出了重要贡献。随着畜牧业及玉米深加工产业的快速发展,玉米年需求量逐年增长,2023年我国进口玉米数量达到2713万t,同比增长31.6%。2024年国内玉米供给充足,产需缺口有所缩小,玉米进口总量约1364万t,同比下降49.7%。面对百年未有之大变局和不稳定性、不确定性显著增加的国际环境,大幅提高玉米产量,降低对外依存度,对保障我国粮食安全意义重大。

2024年中央一号文件明确指出,扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动,稳定粮食播种面积,把粮食增产的重心放到大面积提高单位面积产量上,确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上。2024年全国粮食总产量14130亿斤,比上年增加221.8亿斤,增长1.6%,在连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上,首次迈上1.4万亿斤新台阶。山东作为玉米主产区,山东省农业农村厅印发了《全省主要粮油作物大面积单产提升行动实施方案(2023-2030)》《2024年全省玉米大面积单产提升技术指导意见》。2023年齐河县被确定为全国玉米单产提升整建制推进县,并启动了“德聊吨半粮”等六大粮食单产提升引领区,以玉米大县整建制示范带动,主推密植技术模式,集成配套各类资源措施,成效显著。2024年山东持续将玉米大面积提单产作为农业生产的“头号工程”、主攻方向,依托国家级单产提升整建制推进和粮油绿色高产高效行动项目县协同攻关,梯次建成了一批百亩攻关田、千亩示范方、万亩高产片。

1

山东省玉米生产现状

山东地处黄淮海玉米主产区,近20年山东省玉米在播种面积、总产量以及单产方面都取得了长足的进步。本文将2004-2024年全省玉米播种面积、玉米总产量、单产、分布等作为研究对象,分析山东省玉米生产现状以及特征。

1.1 播种面积

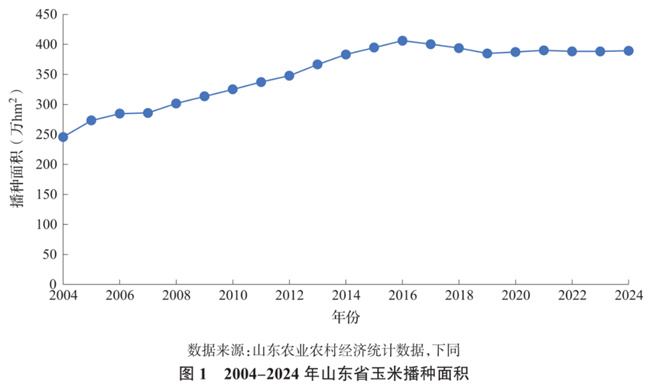

从图1可以看出,2004-2024年山东省玉米播种面积呈现增—降—增的态势,2004-2016年播种面积持续增加,2016年达到406.14万hm²;随着2016年国家推行农业供给侧结构性改革,特别是取消了玉米临时收储政策等综合因素影响,玉米产能过剩,山东省玉米播种面积呈现逐年下降趋势,2019年降至384.84万hm²。2020-2021年因玉米价格大幅上涨,农户种植玉米的积极性提高,播种面积恢复性增加。2022年山东省政府贯彻实施“两稳两扩”任务,玉米播种面积稳定在388.22万hm²,占粮食作物总播种面积的46.27%,居全国第3位。2024年玉米播种面积389.28万hm²,同比增加0.98万hm²,增幅0.25%。因此,在当前耕地紧张和种植业结构调整的大背景下,玉米播种面积难以进一步扩大。

1.2 总产量情况

玉米总产量的变化与播种面积的增减基本保持一致,总体来说,总产量有了大幅的提升。从图2可以看出,总产量由2004年的1499.15万t,增长至2024年的2722.70万t,20多年来增长了1223.55万t,增长率高达81.62%。其中,2004-2017年玉米总产量呈稳定增长的态势,而在2018-2019年呈下降态势,2020-2021年又出现总产量提升的波动情况,2021年至今随着玉米价格的上涨又促使玉米总产量持续增长,种植发展形势明显向好,创下历史新高。2015-2024年山东省玉米总产量连续10年稳定在2500.00万t以上。

1.3 单产情况

相比于播种面积和总产量,山东省的玉米单产有较为明显的波动,在各个时期增长率有较大差异。从国际国内单产水平看,2024年美国玉米平均单产达到11517.00kg/hm²,而我国玉米平均单产为6587.71kg/hm²,山东省是6994.15kg/hm²,分别比世界单产水平最高的美国约低42.80%、39.27%,也显著低于阿根廷和乌克兰等其他玉米主产国。从图3可知,2004年全省玉米每hm²平均产量达到6103.00kg,2024年全省玉米产量为6994.15kg,20多年来单产水平提升了891.15kg,但平均每年以不足2%的速率增长。从全省玉米生产实际水平来看,与新疆、吉林、内蒙古等地区相比,山东省玉米单产水平还存在较大的提升空间,因此,通过提高单产水平来实现产量增加的方式更为科学、合理,也更具有可持续性。

1.4 种植区域

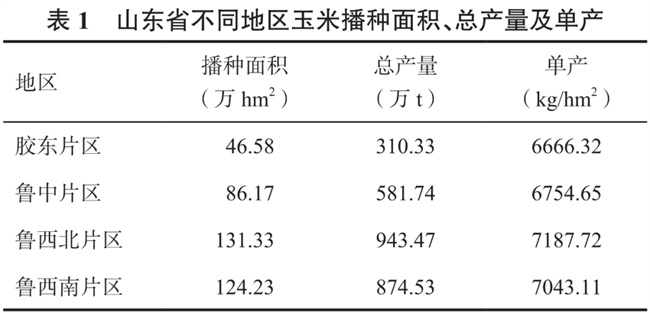

山东省16个市均有玉米种植,目前,山东省玉米主产区主要分布在菏泽市、德州市、聊城市、潍坊市、滨州市、济宁市、临沂市、泰安市、青岛市和济南市,10市玉米产量均超过100.00万t,播种总面积约为323.73万hm²,总产量为2287.25万t,面积占比高达83.37%,产量占比达84.40%。从表1可知,鲁西北片区是山东省玉米生产的优势区域,玉米播种面积和总产量均高于其他地区,分别占全省的33.82%和34.81%。其余地区玉米播种面积由大到小依次是鲁西南片区、鲁中片区、胶东片区,分别占全省的31.99%、22.19%、12.00%;玉米总产量由大到小依次是鲁西南片区、鲁中片区、胶东片区,分别占全省的32.27%、21.47%、11.45%。鲁西北片区单产水平最高,达到7187.72kg/hm²,比全省平均水平高出2.93%,鲁中片区单产水平与2030年单产区域目标差距最小,为21.00kg。

1.5 种植品种

2024年全省玉米种植品种数量530个,种植面积在6.67万hm²以上的品种有登海605、郑单958、MY73、鲁单510、中科玉505等17个品种,其中,山东省内企业和科研单位自主选育品种有登海605、鲁单510、登海685、天泰316,占比23.53%,鲁单510被列为2025年山东省农业主导品种。山东登海种业股份有限公司自主选育的登海605连续多年入选国家主导品种,为国家玉米生产作出了突出贡献。从品种审定的栽培技术要点来看,大部分玉米品种的适宜种植密度都在4000~4500株/667m²,因此,培育耐密性强、适应性广的玉米品种,并合理增加种植密度,是进一步提升玉米单产的有效途径。

2

制约玉米单产提升的因素

2.1 耐密型玉米品种选育亟待突破

2016年新修订《种子法》和《主要农作物品种审定办法》实施后,品种审定渠道由单一化向多元化转变,每年通过审定的玉米品种数量呈现“井喷式”增长。然而,从品种特性看,当前通过审定的耐密型玉米品种在数量和质量上仍难以满足生产需求。以山东省玉米主栽品种登海605为例,其推荐种植密度为4200株/667m²左右,且在适合机械化收获等方面与国外品种相比差距仍较大。这一现状反映出我国玉米耐密育种面临多重挑战:首先,种质资源创新不足,以山东登海种业股份有限公司为例,该公司核心自交系掖478衍生品种曾一度占全国种植面积的15%,但后续突破性新种质匮乏;其次,育种目标与生产需求存在脱节,国家区域试验每667m²平均产量650kg,较大田生产产量(420kg)高出230kg,表明区域试验产量转化为大田产量仍有难度。

2.2 种植密度偏低

种植密度是影响玉米单产的重要因素之一。山东省玉米大田种植密度为4000株/667m²左右,大面积生产水平仅实现现有品种产量潜力的60%左右,距离密植增产技术提出的6000株/667m²密度目标要求还有较大差距。种植密度过低将直接导致土地、光照等资源利用率低,打破产量构成因素之间的平衡关系,制约玉米生产和单产提高。另外,部分农民为了提高玉米产量,选用稀植品种盲目密植,出现空秆倒伏,未实现增产增收反而减产的情况。

2.3 田间管理精细化程度不足

当前田间管理存在以下突出问题:一是过量施用氮肥、长期浅耕及秸秆焚烧等不当农事操作导致土壤严重板结,耕层浅化问题突出。这不仅降低了土壤有机质含量,削弱了土壤的肥水供给能力,更直接影响了玉米的抗旱、耐涝和抗倒伏性能,造成20%~30%的产量损失。二是防灾难度大,玉米生育期正值干旱、高温、强降雨、阴雨寡照、强风等气象灾害的高发期,对玉米生长不利,排水系统不畅、农田防护措施不足、病虫害防控设施缺失等问题,导致灾损加剧,玉米单产年际间波动较大。三是尽管山东省已示范推广夏玉米抗逆减灾单产提升技术、清茬密植错位播种等主推技术,且示范点平均增产率都达10%以上,但由于技术推广体系不完善、农户接受度不高等因素,使这些高效技术尚未实现大面积普及应用,制约了玉米生产潜力的充分发挥。

2.4 收获时间偏早

目前,山东省玉米大面积推广的品种多为中晚熟品种,生育期偏长,种粮大户存在“抢收玉米、赶种小麦”的习惯。收获偏早,易导致玉米籽粒成熟度差、含水量大、粒重低、机收脱粒破损率高、储存期易发霉,损失较大。

3

山东省玉米单产提升路径分析

以增密为核心的玉米单产提升技术,是破解玉米产量“平台期”的关键路径,其核心在于品种耐密化、密度精准化、管理精细化,以实现密而不挤、匀而不倒、穗匀粒饱。

3.1 鉴选品种,夯实高产基础

种子是决定玉米单产的关键内因,通过选育耐密植玉米品种,以增加玉米生产能力来实现单产大幅提高。积极鼓励育繁推一体化等骨干种子企业与科研院所进行科企合作,结合市场需求及当前密植主推技术,加快推出高产优质、多抗耐密、宜机收品种。短期内将种植密度普遍提高到67500~75000株/hm²,利用5~10年时间提高到90000株/hm²。并且,结合转基因、基因编辑等生物育种技术的应用,加快育种速度,筛选抗虫、耐除草剂转基因玉米品种,减少喷药、翻耕等机械作业,推动密植、轮作间作、秸秆覆盖等高产轻简化栽培技术的应用,确保产量的提高和质量的提升,更加适合智慧农业的发展。比如,山东舜丰生物科技有限公司自主研发的基因编辑工具CRISPRCasSF01和CRISPRCas-SF02对玉米基因进行改良,使玉米株高降低约25%、穗位高降低40%。

3.2 抓田间管理,挖掘单产潜力

一是合理耕作、改善土壤结构,合理的土壤耕作可打破犁底层、提高土壤渗水能力、增加土壤通透性能,为玉米生长提供良好的环境。因此,在冬小麦—夏玉米周年两熟的种植背景下,建议采用“两旋一深”的耕作模式,定期翻耕、施用有机肥,保持土壤疏松和肥力,促进植株生长发育。二是采用现代技术加强病虫害监测,提前预警,定期巡查,发现病虫害应及时采取生物或化学防治措施;建设灌溉和排水设施,持续推进高标准农田建设,根据实际情况,抓好田块平整、高效节水和灌排渠系建设,提高农田综合效益,增强抗灾能力。三是在玉米种植生产中积极推进玉米密植精准调控技术,重点是推广精细机播、合理密植、精准调控等关键技术。鼓励种粮大户、农机合作社购买利于大面积单产提升的高性能播种机械和大豆玉米复合种植专用机具,推动玉米生产水平稳步跨上新台阶。

3.3 适期减损收获,实现颗粒归仓

玉米成熟期包括乳熟期、蜡熟期、晚熟期3个时期。晚熟期籽粒达到生理成熟,体积和重量达到最大,通过适时收获,确保玉米的产量和品质达到最佳状态,可以获得最高的经济效益。同时,加强培训宣传。依托玉米新品种展示点和百亩、千亩示范方,例如利用商河县国家农作物品种展示示范中心,组织基层农业推广人员、新型职业农民和种植户进行现场直播和田间观摩,开展玉米耐密新品种、大面积单产新技术的培训指导,创新推广方式,提高科学选种、用种和新技术使用水平,切实发挥新品种、新技术在玉米生产中的增产作用,持续促进大面积单产提升。(参考文献略)

☞本文来自《山东省玉米生产现状与单产提升路径分析》

☞作者:郎丽娜,李成磊,魏平,何艳芳,张晓霞,齐同星,刘存辉

☞单位:山东省种子管理总站

☞刊于《中国种业》2025年第8期14-18页 转载请注明