在全球粮食安全挑战日益严峻的背景下,袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“隆平高科”)凭借其深厚的科研积淀和创新精神,成为中国乃至世界水稻种业领域的领航者。隆平高科成立25年以来,杂交水稻产业化从初期依赖整合外部品种到如今自主研发品种超95%,通过一系列战略性举措,包括收购湖南亚华种业科学研究院,布局国内外区域育种站,建立大规模研发基地等,大幅提升了自主创新能力与水平。公司遵循市场与产业导向原则,建立了涵盖生物技术、传统育种及品种测试三大平台的杂交水稻商业化育种体系,国内首创“工厂化、分段式”育种模式,极大提高了杂交水稻育种创新效率和持续产出能力。同时,公司重视科企合作,通过推进产学研深度融合,进一步夯实了自主创新能力,培育出一批绿色安全、优质高效的杂交水稻重大品种,为夯实隆平高科中国种业第一,跻身世界种业八强提供了强有力的技术支撑,为保障国家粮食安全作出了突出贡献。

1 隆平高科水稻商业化育种研发体系

1.1率先打造水稻商业化育种创新体系

隆平高科成立之初,自主创新能力基本空白,完全依靠聚合外部品种。公司自2005年起开始构建自主研发体系,2007年收购湖南亚华种业科学研究院(以下简称“种业科学院”),加快了公司自主创新体系的建设进程。2011年以来,公司遵循“市场与产业导向、信息与资源共享、标准与评价统一、分工与协作明确”的原则,在国内率先建立起“以企业为主体、以市场为导向、产学研紧密结合”的杂交水稻商业化育种体系,该体系覆盖国内、国际两大市场,包括生物技术、传统育种、品种测试三大平台。2007年公司开始布局国内外区域育种站,目前在国内已建成了8个水稻区域育种站。2007年公司确定杂交水稻国际化“研发先行”战略,陆续在菲律宾、巴基斯坦、印度和越南建立了杂交水稻海外研发中心,形成了“以隆平高科(三亚)海外研发中心为中心,以菲律宾、巴基斯坦和越南为重点,辐射整个东南亚和南亚水稻市场”的国际研发布局。

1.2 首创“工厂化、分段式”水稻育种创新模式

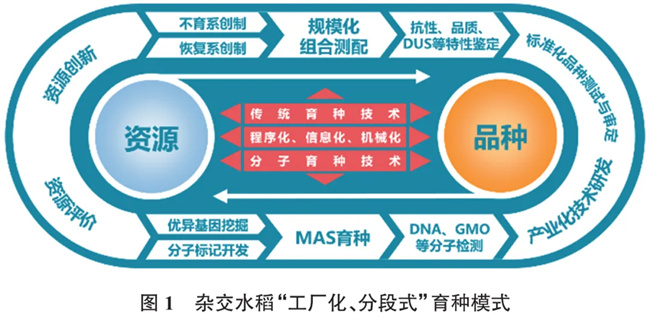

我国传统育种模式是“家庭小作坊式”课题组制研发,存在规模小、课题组之间信息与资源交流不畅、低水平重复研究等问题,育种效率低,持续产出能力弱,难以育成突破性大品种。育种实践表明:能否培育出好品种,取决于种质资源与育种技术的创新。而能否持续培育出好品种,则取决于育种体系与育种模式的创新。针对传统育种模式存在的问题,隆平高科遵循“标准化、程序化、信息化、规模化”的原则,在国内率先建立起“工厂化、分段式”育种创新模式(图1),把杂交水稻育种创新流程划分为生物技术应用、种质资源创新、不育系创新、恢复系创新、组合测交制种、特性鉴定、品种测试等不同的创新单元,将现代企业管理理念引入育种创新流程管理,从资源到品种的育种全流程始终贯穿市场与产业导向,强化传统育种技术与分子育种技术的双轮驱动,实现了育种创新流程的科学设计、专业分工、流水作业、信息互通、资源共享和集约化运行,品种培育的专业化和规模化,大幅提升了育种创新效率和品种持续产出能力,使育种由过去的“小概率”事件变成现在的“必然”结果。

1.3 建成较大规模的生物技术实验室

隆平高科生物技术实验室始建于2008年,现有面积3000m²,配备有LGC IntelliQube高通量基因分型仪等先进仪器设备200余台套,总价值4000余万元,设有种质资源创制、优异性状基因挖掘、分子标记开发、分子标记辅助选择、分子设计育种、基因编辑、品质分析及品鉴等功能单元,拥有杂交水稻全国实验室(共建)、水稻国家工程研究中心(共建)、国家企业技术中心、农业农村部南方水稻品种创制重点实验室、博士后工作站、抗病虫水稻育种湖南省工程实验室、湖南省水稻种子工程技术研究中心、湖南省院士工作站等国家级或省部级创新平台;实验室有专职研发人员32人,其中博士8人、硕士13人,另有与高校科企合作培养的在读研究生10余人。生物技术已融合到公司杂交水稻育种创新的各个环节,2024年全年样品检测量达73万份,有效数据点达700余万个,实现了抗性、品质、产量、广适、高效等性状的精准选择和协同提高,显著提高了绿色优质超高产品种的研发效率和技术水平,公司国审品种中中抗稻瘟病品种比例达35.9%,接近全国平均水平的3倍,优质率接近70%。

1.4 高度重视科企合作,产学研融合成效显著

公司密切关注前沿动态,及时了解基础研究最新进展,并通过科企合作,及时获得种业创新链上游优异新种质、新基因的使用权,如与南京农业大学万建民院士团队、武汉大学何光存教授团队合作,获得了Bph3、Bph6、Bph9、Bph30等抗飞虱基因的独家使用权,培育出国内首个优质抗飞虱超级稻品种玮两优7713,区域试验平均比对照增产7.52%,稻瘟病综合抗性指数2.87,褐飞虱抗性3级,百亩示范片专家验收平均产量1083.6kg/667m²,2023年被农业农村部确认为超级稻,2022-2023年累计推广8.4万hm²(126万亩),展现出巨大的市场潜力。与湖南杂交水稻研究中心合作,利用重离子诱变+高通量靶向筛选技术,对公司自主创制的广谱抗稻瘟病、高配合力亲本隆臻36S和华恢8612进行低镉化改造,培育出全国首个大面积推广的镉低积累杂交水稻品种臻两优8612。2023-2024年累计推广超26.67万hm²(400万亩),为“以种适地”解决南方稻区稻米镉污染问题提供了种源支撑。

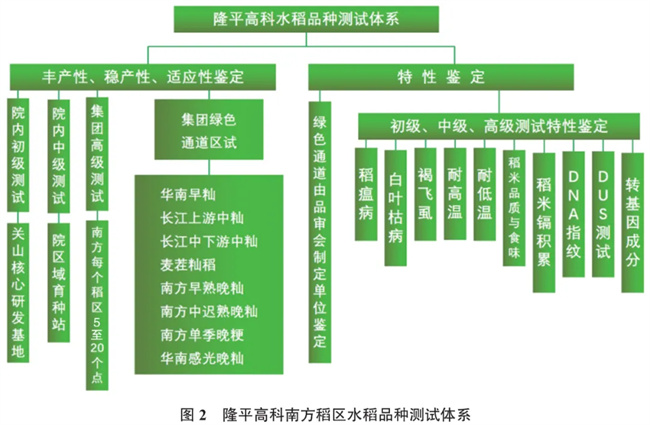

1.5 建立了完善的测试筛选及评价体系

公司在南方稻区不同生态区建立了8个区域育种站(湖南宁乡关山核心研发基地、湖南浏阳大围山稻瘟病育种站、四川广汉长江上游中籼育种站、安徽合肥长江下游中籼育种站、湖北鄂州江汉平原中籼育种站、海南陵水热带水稻育种站、广西南宁华南双季稻育种站、云南保山高原水稻育种站)和180余个品种测试点,以及耐生物逆境(稻瘟病、白叶枯病、稻飞虱等)和非生物逆境(高温、低温、干旱、淹水等)特性鉴定平台,构建了多维度的品种测试评价体系(图2)。实现了多生态穿梭育种和多年份多维度品种测试筛选,显著提高了新品种的广适性和安全性。如建立了院内新品种优势鉴定和单点品种比较为主的初级测试,年测试规模达5万个次左右;院内多点和集团多点品种比较为主的中级测试,年测试规模达1000个次以上;以及公司绿色通道和各级区域试验为主的高级测试,年测试规模达500个次左右。2024年公司水稻绿色通道测试网测试规模为9个类型31个组,参试品种234个,产量测试点次5000余个,特性鉴定点次200余个。国际水稻测试网覆盖了菲律宾、印度、巴基斯坦、印尼、孟加拉、越南等主要目标市场,2024年测试品种数达770个次。

建立了稻瘟病抗性鉴定圃14.5hm²、白叶枯病鉴定圃8.0hm²、稻曲病和黑粉病鉴定圃3000m²(关山雾瀑2000m²、浏阳大围山雾瀑1000m²)、稻飞虱抗性鉴定网室4000m²(长沙关山2000m²、海南陵水2000m²)、稻螟虫抗性鉴定网室4000m²(长沙关山2000m²、海南陵水2000m²)等耐生物逆境鉴定筛选平台,以及水稻温敏不育系智能冷灌设施600m²,水稻镉积累特性鉴定设施(鉴定池600m²+盆栽鉴定)、水稻镉积累特性鉴定圃1hm²、耐高低温鉴定人工智能温室240m²、耐高温鉴定自动化玻璃温室800m²、耐盐碱特性鉴定圃4000m²、耐淹特性鉴定圃1200m²、水稻全自动耐旱鉴定棚1200m²、水稻营养高效利用水培池50m²等耐非生物逆境鉴定筛选平台,年鉴定筛选育种材料可达15万份。

1.6 打造了一支强大的科研团队

商业化育种人才是关键。商业化育种不再是育种的单打独斗,靠的是团队力量。公司通过建立富有竞争力的“基本工资+年度绩效+品种营收提成”薪酬体系,实施商业化育种成果内部共享机制和内部人才评价机制,有效促进了高水平人才的引进与研发团队的壮大。通过25年的打造,公司水稻研发团队已由当初的4人发展到154人,包括国内员工143人、外籍员工11人,其中正高6人、副高18人,博士13人(含在读7人)、硕士49人,平均年龄37岁,成为国内规模最大、学历和年龄结构合理的企业水稻商业化育种团队。

1.7 持续高强度投入,为水稻研发筑牢坚实保障

稳定的研发投入是提升自主创新能力的基本保障。随着公司产品竞争力和营收能力的不断提高,公司制定了每年销售额10%作为研发专项基金的研发经费保障制度,确保了研发投入的持续性。2011-2023年公司累计投入研发费用40.03亿元,其中2018-2023年研发投入29.41亿元,占销售收入的10.26%。持续高强度的研发投入,为研发平台建设和科研项目的开展提供了充足的资金保障。

2 守正创新培育突破性水稻品种,引领水稻育种新质生产力发展

2.1 创制出一批绿色安全、优质高效水稻亲本

通过挖掘、引进优异基因,建立分子设计育种技术体系,开展突破性水稻新种质(亲本)的持续创新,从单基因分子标记辅助选择到多基因聚合,从单一性状选择到多基因协同选择,使公司的杂交水稻亲本综合性状不断升级,确保了公司杂交水稻育种处于国内外领先水平。

在不育系创新方面,研创了温敏不育系育性筛选鉴定技术体系,创制出迄今育性转换起点温度最低、敏感期耐受低温时间最长的水稻温敏不育新种质株1S。以株1S为基础,通过传统育种与分子育种技术的深度融合,强化基因型与表型的同步选择,先后育成优质矮秆抗倒早稻不育系湘陵628S,优质抗病高配合力中稻不育系隆科638S、晶4155S和华玮338S,高档优质不育系华悦468S、振湘S,广谱抗稻瘟病不育系隆臻36S、隆峻369S、飓820S等系列突破性不育系。在恢复系创制方面,成功培育出系列突破性绿色优质恢复系,如广谱抗稻瘟病氮肥高效恢复系华恢8612、华恢1308和华恢1019等,高档优质抗病耐热的恢复系华恢2646、蒂占、钰占和泰丝等,抗白叶枯病氮高效恢复系华恢8294、华恢3987和华恢9096等,抗稻瘟病又抗褐飞虱的恢复系华恢7713、华恢4278和华恢5287等,抗稻瘟病和抗稻飞虱低镉恢复系雨润3046、雨润2052和雨润188。这些优异亲本的创制为培育突破性杂交水稻品种打下了坚实基础。

2.2 培育出一批符合市场需要的绿色安全、优质高效、广适高产新品种

“十三五”以来,公司通过国审的杂交水稻品种593个,占同期国审杂交水稻品种的21.5%。其中中抗稻瘟病(损失率最高级3级)或以上品种189个(占比31.9%),占同期国审抗稻瘟病杂交水稻品种的35.9%;品质达国优或部优3级及以上品种434个(占比73.2%),占同期国审优质杂交稻品种的20.5%;区域试验平均产量比对照增产超过3%的高产品种353个(占比59.5%),绿色优质品种(优质+抗病)127个(占比21.4%)。

2.2.1 育成一批超级稻品种,助力实现国家千亿斤粮食产能提升目标

晶两优华占、玮两优8612等15个品种被农业农村部确认为超级稻。其中3个品种被评为全国十大优质超级稻。玮两优8612在2022年湖南溆浦县百亩片专家验收中每667m²平均产量1158.8kg,创长江流域一季稻单产纪录;2023年江西鄱阳县“一季+再生稻”周年产量达1444.3kg,创再生稻全程机械化种植周年单产记录。2023年公司超级稻年推广面积116.93万hm²(21754万亩),占南方稻区杂交水稻种植面积的10.1%。2024年飓两优8612、飓两优6号、臻两优8612、玮两优1019等4个超高产品种完成超级稻百亩片测产验收,每667m²平均产量分别为1101.2kg、1045kg、1070.9kg和1168.1kg。此外,隆两优华占、晶两优华占等5个品种被国家“863”计划“绿色超级稻新品种选育项目”认定为绿色超级稻。

2.2.2 育成一批抗病虫新品种,有效推动水稻生产绿色转型

“十三五”以来,公司聚合国内科研院校的抗病、抗虫、氮高效等绿色优异基因,通过分子设计育种技术与传统育种技术的融合应用,培育出绿色杂交水稻品种173个,占公司国审品种的35%以上,其中“抗病+抗虫”的双抗品种19个,玮两优7713为农业农村部认定的首个抗稻飞虱优质超级稻新品种,2023年推广面积6.53万hm²(98万亩),居全国杂交水稻推广面积第32位;2024年又有98个抗病虫高产苗头杂交水稻新品种进入国家和省级区域试验,其中飓两优5287、玮两优5287等品种聚合了高抗褐飞虱基因Bph30和广谱抗稻瘟病基因Pigm、Pita,还聚合了优质基因Wxa、ALKb,以及氮高效基因TCP19、NGR5、NR2等,不仅高抗褐飞虱,抗稻瘟病,而且品质优、氮高效,具有广泛的应用前景。

2.2.3 育成一批高档优质杂交稻,促使杂交水稻品质跃上新台阶

面向多元化消费市场需求,培育出隆晶优2号、振两优钰占、隆科丝苗13号等3个全国优质稻食味鉴评(籼稻)金奖品种;伍两优钰占、玮两优钰占、臻两优钰占、悦两优钰占等7个品种获省级食味品鉴金奖;悦两优2646等72个湖南省二等及以上优质食味杂交稻,其中悦两优2646填补了湖南省一等优质杂交中稻空白。优质杂交稻年推广面积超133.33万hm²(2000万亩),为提高南方籼稻品质作出突出贡献。对标泰国香米高端消费需求,培育出振两优9085等10余个苗头高档优质食味杂交稻新品种进入国家或省级区域试验,食味值超90分。

2.2.4 育成首个大面积推广的镉低积累杂交稻品种,为解决南方稻米镉污染问题提供了种源支持

与湖南杂交水稻研究中心合作,利用“重离子诱变+高通量靶向筛选”技术体系,培育出镉低积累抗稻瘟病超级杂交稻臻两优8612。2022-2023年长江流域布局示范点100余个,无一试点稻米镉超标(≤0.2mg/kg);2023年湖南隆回和2024年湖南溆浦超级稻百亩示范片测产验收,每667m²平均产量分别为1121.1kg和1070.9kg。2023年推广10.80万hm²(162万亩),居全国杂交水稻推广面积第17位,预计2024年全国推广超20.00万hm²(300万亩),将进入全国杂交水稻推广面积前5位。2024年3个镉低积累早稻品种通过湖南省审定,另外有42个镉低积累水稻新品种进入国家或省级区域试验,其中早稻13个、中稻26个、晚稻5个,实现了南方水稻生态区各品种类型全覆盖,为“以种适地”解决南方稻米镉污染问题提供了丰富的种源支撑。

2.2.5 培育的品种迅速成为我国南方稻区主栽品种,国际化成效显著

据全国农业技术推广服务中心统计,公司杂交水稻品种年推广面积超333.33万hm²(5000万亩),其中公司两系杂交水稻推广面积占全国两系杂交水稻面积的50%以上,为农民年增产稻谷15亿kg,年增收超40亿元。2018年以来,全国杂交水稻前10的品种中,公司至少有4个,最多7个,其中晶两优华占和晶两优534蝉联2018-2023年全国杂交水稻种植面积前2位,为确保国家粮食安全作出了突出贡献。同时,海外审定的杂交水稻品种在东南亚和南亚年推广超66.67万hm²(1000万亩),其中菲律宾和巴基斯坦市场占有率超过30%,稳居榜首,为杂交水稻国际化作出重要贡献。

3 强化营销示范与技术服务,加速重大品种产业化

3.1 创新示范模式助推品种推广

3.1.1 多级示范体系破解品种区域适配难题

目前,省级区域试验一般布点7~8个,国审区域试验一般布点15个左右,国家绿色通道试验一般布点20~24个,很难覆盖所有市县,并且2~3年的试验期难以模拟所有自然和种植条件,因此,品种审定以后不一定适宜审定区域包含的所有区域种植。只有通过广泛示范,才能筛选出新品种的最适推广区域。如隆晶优1212,熟期较早、产量高、米质优、再生力强,但耐高温能力一般,通过广泛示范,发现该品种在安徽作“一季+再生稻”表现优异,两季亩产可以过吨粮,而且再生季米质可达部优二级。基于此,隆晶优1212被定位为安徽、河南信阳等地区作“一季+再生稻”种植,近3年年推广面积在4万hm²(60万亩)以上。玮两优8612审定当年在适种区域安排示范点216个,总面积4666.67hm²(7万亩),通过示范片的现场观摩、现场测产,提高了农户对玮两优8612的深度了解,审定第2年推广面积达到11.47万hm²(172万亩),审定第3年推广面积达到16.60万hm²(249万亩),成为全国推广速度最快的品种。

近3年,公司创办乡镇测产示范片4111个,县级高标准展示片295个,重点区域百亩示范片58个,现场测产7994场,观摩人员达19.26万人,现场订购会3346场,现场订购种子1098万kg,加快了新品种的推广。

3.1.2 吨粮田创建引领单产革命

响应中央实施千亿斤粮食产能提升行动,公司积极开展全国范围内水稻吨粮田创建。2023年隆平高科启动了百个“吨粮田”百亩示范片工程,经中国种子协会组织专家测产验收,有12个一季稻、7个“一季+再生稻”百亩片平均亩产超“吨粮”,并包揽中国种子协会全国“吨粮田”创建活动“双第一”。其中,玮两优8612于2020年通过国家长江中下游中籼审定,2023年通过国家长江上游中籼审定。2021年长江中下游稻区安排示范片20个,其中百亩示范片5个,现场测产3个,带动当年示范种植4666.67hm²(27万亩),2022年安排示范片124个,其中百亩示范片30个,现场测产23个,带动当年推广面积11.47万hm²(172万亩);2023年在整个长江流域安排示范片279个,其中百亩示范片108个,千亩片5个,现场测产88个,带动当年推广面积16.60万hm²(249万亩);2024年在整个长江流域安排示范片305个,其中百亩片240个,千亩片10个,已现场测产3个,2024年推广面积在23.33万hm²(350万亩)以上。

3.2 全链条技术服务保障良种落地

育种家通过产业营销会议、网上直播平台,广泛宣传品种特征特性及其配套栽培技术。自2016年起,公司育种家每年通过产业营销会议、示范基地培训等方式传授品种特性及栽培技术。2020年新冠肺炎疫情后,公司创新推出“战疫情,助春耕”系列直播课程,累计开播5期,覆盖30余万人。其中水稻首席专家杨远柱的首场直播《优质杂交水稻品种选育进展》吸引了23万人在线观看。此后线上发布会影响持续扩大;2022年三亚“攥紧中国种”发布会在线观看人数达59.5万人;2023年绿色高产品种发布会超62万人参与,2024年“种业振兴中国芯”发布会更创下230万在线纪录,3年累计培训超500万人,让广大经销商和种植大户熟悉新品种、掌握配套栽培技术,确保了大面积丰产丰收。

公司与湖南农业大学、华中农业大学等科研院校深度合作,开展新品种高产高效栽培技术、再生稻栽培技术研究,集成“三一”栽培、全程机械化种植、节氮增钾优质增效栽培、再生稻高产高效栽培等先进技术,开发标准化服务手册、种植日历、线上线下课程等,每年由各级经销商组织标准化种植服务培训数千场,发放服务手册数万册,服务种植大户2万余个。与湖南农业大学、安徽省农业科学院、江西省农业科学院等科研院校栽培专家合作,组建专家服务团队,开展科技下乡服务,专家们经常亲临新品种示范基地,对种植大户开展线上线下栽培技术指导,更好地服务种植户。同时,通过开展种粮对接,建立优质粮源基地,提供粮食烘干储藏、金融贷款等综合服务,加快品种的产业化。

3.3 加强媒体宣传,提升关键品种的知名度与市场影响力,加快其产业化

公司通过多元化媒体矩阵与数字化营销模式,显著提升品种影响力并加速产业化进程。在媒体宣传方面,借助央视等主流平台扩大传播效应:CCTV2纪录片《种子种子-田野争锋》展现了抗飞虱品种选育突破及超级稻玮两优8612在湖南隆回创下单产纪录的成果,哔哩哔哩转播量超20.9万次,央视全频道重播覆盖广泛受众。新华社对“国家再生稻项目”鄱阳示范片进行多语种全媒体报道,总阅读量超2000万次,转载媒体近百家。同时,公司积极运用新媒体渠道,通过抖音、视频号等平台开通账号及商城,提供品种介绍、栽培技术指导和一对一咨询服务,2024年组建专业运营团队后,线上咨询量与预订量显著提升。

在数字化营销方面,公司构建了“网上订购+技术指导”的新零售模式。通过开发隆平家、亚华家、飓多收等定兑系统,实现线上对账、调货、支付及库存管理,降低交易成本并提升服务精准度。以玮两优8612为例,2023年5月启动线上预定后,9月预定量突破50万kg,至12月累计入户量达260万kg。该系统还接入集团条码与银行账户,打通从预定到入户的全流程数字化闭环。数字化营销服务手段,大幅提高营销工作效率,加快了品种的产业化。(参考文献略)

☞本文来自《打造企业商业化育种体系 推动水稻新质生产力发展》

☞作者:杨远柱,王凯,谢志梅,秦鹏,符辰建,史勇敢

☞单位:袁隆平农业高科技股份有限公司;湖南隆平高科种业科学研究院有限公司;湖南亚华种业有限公司

☞刊于《中国种业》2025年第5期1-6页 转载请注明