1 河南省玉米品种利用历史回顾

玉米起源于墨西哥等中美洲一带,距今已有上万年的驯化历史。16世纪上半叶开始传入我国,1920年很多地区引入了欧美等近代重要的玉米种质,特别是北美玉米带的玉米种质。自新中国成立以来,河南省玉米育种与全国多地一样,都是先后经历了农家种、综合种、双交种、单交种等不同阶段。1949年12月河南农业大学吴绍睽教授在全国农业工作会议上发表了利用杂交优势增进玉米产量的学术报告,提出以选育推广品种间杂交种作为中国发展玉米杂种优势利用主要途径的建议,我国开展了品种间杂交种和自交系间综合种的选育。1952年吴绍睽教授与洛阳农业试验站合作,育成中国第一个大面积推广的玉米综合品种洛阳混选1号,为杂种优势的利用开辟出了新途径。到20世纪60年代中期,河南省新乡农业科学研究所宋秀岭利用母本矮金525、父本混517育成了新单1号,是我国育成并大面积推广的第一个单交种,使我国单交种推广应用在时间上和美国几乎是同时代。新单1号的育成为玉米杂交育种提供了新经验和新途径,特别是在国内首创利用二环系培育自交系的方法,拓宽了育种材料创新的思路,标志着我国玉米育种从以选育双杂交种为主,迈向了以选育单杂交种为主、利用杂交优势的新阶段。

我国农作物品种审定制度起始于1982年,当时种子产业正处于起步阶段,审定的品种数量较少。河南省在20世纪80年代审定了一批生产上广泛种植的玉米品种,如河南省农业科学院粮食作物研究所选育的郑单2号,河南农业大学选育的豫农704、豫双5号,博爱县方七、东金城大队农科站选育的博单1号,林县赵村农科站选育的林赵1号等,其中林赵1号在河南省累计推广面积超过133万hm²,其次是郑单2号,累计推广面积65万hm²。到20世纪90年代,河南省育种单位选育了一批生产上广泛应用的品种,如河南省农业科学院粮食作物研究所选育的郑单14,新乡市农业科学研究所选育的新黄单851、新黄单904,河南农业大学农学院选育的豫单8号、豫玉22,安阳市农业科学研究所选育的安玉5号等,其中郑单14的亲本组合和制种技术获得发明专利和全国第五届专利新产品博览会金奖,并在2000年获国家科技进步二等奖,在河南省累计推广面积达149万hm²。

进入21世纪,在生产上广泛推广的玉米品种有郑单14、豫玉22、郑单958、浚单20、伟科702等一批优良单交种,其中郑单958集高产稳产、优质耐密、广适多抗于一身,2004年以来已连续19年为全国推广面积最大的玉米品种,成为我国玉米育种史上的一个里程碑品种。该品种2004-2013年连续10年在河南省种植面积超过73万hm²,最高年份达到100万hm²。2005年之后浚单20在河南省推广面积不断升高,在2010年种植达到高峰期,种植面积约占河南省玉米种植面积的一半。2018年之后,新品种审定进入“百花齐放、各领风骚”快车道,玉米育种人员积极性释放,玉米品种审定数量呈井喷之势,在黄淮海复杂多变的气候条件下许多优秀品种脱颖而出,但能否在生产上大面积推广还需要时间的考验。

2 2014-2024年河南省玉米品种利用现状

2.1 审定数量的变化

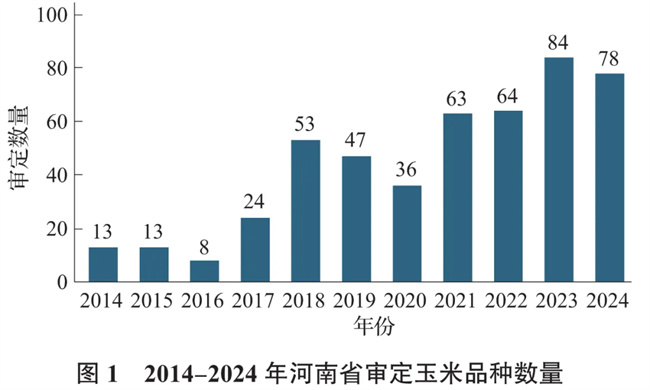

近几年种业持续创新发展,育种创新活力得到不断释放,品种审定数量大幅增加,为农业生产用种提供了更多的品种选择;在品种质量上,优质绿色品种加快推出,为满足人民美好生活的需要提供了重要品种保障;在品种类型上,专用特用品种陆续审定,为适应农业生产方式转变提供了有力的品种支撑。在2016年新《种子法》颁布实施后,农业农村部实施深化种业“放管服”改革,放宽玉米品种审定进入渠道,通过绿色通道和联合体试验满足企业品种审定需求,从2018年开始审定的数量有明显的增加。河南省2014-2024年共审定玉米品种483个(数据来源于中国种业大数据平台),每年审定品种数量大体为上升趋势,其中2016年审定数量最少,仅有8个,2023年审定数量最多,为84个,2024年审定品种数量略有下降(图1)。

2.2 审定品种类型的变化

近11年审定的玉米品种以普通玉米为主,占审定品种的83.23%(表1)。随着人民生活水平的提高及农业供给侧结构性调整,2000年以后特色类型如鲜食玉米和爆裂玉米也有一些品种通过审定,分别占3.52%和1.86%。随着土地流转持续深入开展,农业机械化程度不断提高,农民对适宜机械收获的玉米类型需求不断提高,机收类型从2017年开始审定,累计占8.90%,2019年审定12个,数量最多,占当年审定玉米数量的25.53%,占近11年审定机收玉米品种数量27.91%。青贮玉米审定从2021年开始,累计审定12个,占近4年审定玉米数量4.15%。

2.3 育种单位类型的变化

随着国家“放管服”改革的实行,放宽玉米品种审定渠道,从单一的省级统一试验,到现在企业联合体试验、科企联合体及绿色通道试验等,审定渠道的多元化使企业审定玉米品种数量不断提高,近11年累计占比达63.15%(表2)。2015年企业审定品种数量占比最大,为92.31%,2016年次之,为87.50%。科研单位审定玉米品种数量次之,约33.13%。个人审定玉米品种数量最少,占比3.73%。近11年河南本省的育种单位(或个人)选育并通过审定玉米品种426个,占河南省审定品种88.20%,且呈逐渐增加趋势。2023年河南省选育并通过审定品种84个,占当年审定玉米品种95%,为近11年之最。外省单位在河南省累计审定品种57个,占比11.80%。外省在河南省审定品种主要以企业为第一育种单位,占比96.49%。2015年外省企业审定玉米品种4个,占当年企业审定品种数量之最,占比33.33%,2019年次之,为31.25%。

3 未来河南省玉米品种布局利用的特点与建议

3.1 审定品种同质化严重,区域化布局态势明显

随着国家和省级联合体、育繁推一体化企业绿色通道品种审定制度的实施,导致玉米品种审定周期缩短,数量猛增。大多数审定的玉米品种存在遗传基础狭窄、同质化现象突出,品种间具有很高的遗传相似性,不足以应对复杂多变的自然环境带来的生物和非生物胁迫的压力,导致局部地区玉米倒伏、果穗畸形、穗腐病等病害大面积发生。为提高玉米种植效益,促进农民收入增加,让优良品种在众多品种中脱颖而出,在农业生产中发挥增产效应,加快优良品种的推广,结合河南省农业农村部门的统计数据,提出了玉米品种种植布局意见。

2024年河南省种植面积在6.67万hm²以上的品种有11个,分别为MY73、裕丰303、中科玉505、秋乐368、现代959、京科938、棒博士767、中玉303、良玉99、联创839、东单1331,这11个品种总种植面积达228.07万hm²,占2024年玉米种植总面积58.5%,主导地位十分明显;种植面积在6.67万hm²以下、3.33万hm²以上的品种有9个,分别为泛玉298、郑单958、MC812、科腾918、郑原玉432、鼎诺212、迪卡653、豫单9966、伟科702,总种植面积为46.40万hm²,占种植总面积的11.9%。由以上数据可知,2025年河南省将形成以种植面积超过6.67万hm²以上的11个品种为主,以种植面积3.33万hm²以上的9个品种为辅的格局。

3.2 审定品种类型多元化,专用型玉米品种有待增加

随着玉米种植结构趋于多样化,以普通籽粒玉米为主,以淀粉工业专用、机收籽粒、鲜食甜糯、专用青贮及粮饲兼用型、抗旱节水等绿色专用玉米品种为辅的格局逐渐形成,供市场选择的种类更加丰富。粮饲通用型玉米品种是河南地区青贮玉米的重要发展方向,通过兼顾生物产量和籽粒产量,灵活调节收获形式和内容,籽粒效益高时收获籽粒,青贮效益高时作为青贮材料,减少生产应用风险,更符合生产上的需求。在种植密度上,普通籽粒玉米审定试验有4500株/667m²、5000株/667m²、5500株/667m² 3个密度,不同密度可以适应不同生态区、不同地力和农业管理水平的要求。

3.3 适应规模化种植,推动玉米种业向机械化、集约化、规模化方向发展

受城镇化进程加快、农村劳动力外流等因素影响,我国耕地流转不断加快,新型农业经营主体蓬勃兴起,农业生产向规模化方向发展。随着农业生产集约化、轻简化,机械粒收面积逐年扩大,未来适宜籽粒机收品种在生产上将发挥重要作用,对品种综合性状表现要求提高,品种首先要具备稳产特性,且没有致命的缺陷,如穗腐病、青枯病、大斑病、倒伏、倒折等;其次要具备抗当地主要病虫害、耐高温、耐密植、出籽率高、结实性好、容易高产的特性;最后要适合机械化收获,具有籽粒破损和落穗落粒率低、脱水快等优良特性。机械化能降低生产成本,脱水快有利于收获储存、减少烘干成本与霉变粒。近年来耐密、抗病、宜机收品种MY73等在生产上表现优异,有望成为引领未来耐密机收的主导品种,这类型品种的审定与推广将为国家粮食增产和安全作出重要的河南贡献。

3.4 适应黄淮海区域多变的气候,提高河南玉米单产水平

近年来,黄淮海区域玉米播种期及生长期气候异常多变,播种期高温干旱,生长开花期正逢雨季,雨热同期,雨水多容易发生涝害,不利于玉米穗发育。因此,在河南省推广的玉米品种,要综合考虑多样的生态环境,选育一些生育期适中、根系发达、抗倒性强,孕穗期幼穗对环境不敏感,授粉期耐高温干旱,抗青枯病、穗腐病及南方锈病等特征特性的品种。随着我国种质资源创新、育种理论及技术的进步,经过几轮的品种更新换代,玉米单产水平有了很大的提高。2024年河南省玉米种植面积386.66万hm²左右,作为第一大秋粮作物,平均产量约386kg/667m²,低于全国平均产量439.4kg/667m²。此外,河南省区域间土壤营养不平衡,氮肥过量使用造成土壤板结和土壤肥力下降,生产方式仍以家庭为单位,生产规模小、机械化程度低、成本高,因此,河南省玉米单产水平还有很大的提升空间。

总之,随着农村劳动力逐渐短缺、农业绿色发展理念的推进及综合加工利用环节的发展,玉米生产向机械化、生态化、能量型、专业化转变,对玉米品种提出了更高要求。今后需要加强引进国内外优异种质资源,筛选适宜黄淮海地区的种质,创建核心基础种质群体,拓宽种质基础,提升基础种质水平和选育效果。加快育种科研平台建设,尤其是转基因、基因编辑、分子设计育种、单倍体育种、全基因组选择育种等技术平台,实现育种技术手段创新。选育适宜河南省和黄淮海地区生产条件的优质专用型、高产稳产、突破性优良新品种,为河南省玉米产业高质量发展提供基础品种保障。(参考文献略)

☞本文来自《河南省玉米品种利用现状及发展策略》

☞作者:史庆玲,周宁,时小红,张香粉,刘海静,张留声,刘桂珍

☞单位:河南省种业发展中心;河南农业大学

☞刊于《中国种业》2025年第4期26-29页 转载请注明