凡事多问几个“为什么”,只有好处,没有坏处。

你可以有任何观点,只要你有3个以上论据支撑你的观点。而且,你的这些论据是“可以证实”也“可以证伪”的。如此可以提升自己智慧,至少,可以让自己不愚蠢或少犯错。

某天凌晨,忽然想到“玉米密植”和“密植玉米”这个问题,头脑里把多个案例串联在一起,于是开始写这篇文章。

首先“开门见山”亮出观点:黄淮海区域的玉米密植,不是为了多么高产,而是为了“籽粒不用烘干的机收”——如此需要品种的“早熟”且“抗灾能力好”——因为品种早熟而“棒子小”且“需肥量也小”,所以必须“增加密度而不增加肥料”——从而获得“维持正常产量,籽粒直接收获不用烘干”。其它诸如“不早熟”或“籽粒水分大于20%”或“抗灾能力差”的品种,还不如在“在田间直接卖玉米棒”的品种呢(2020年,亩产鲜棒3000斤左右,一亩折现1500元左右)。

第一,玉米的产量,是来自氮磷钾的积累形成的啊!

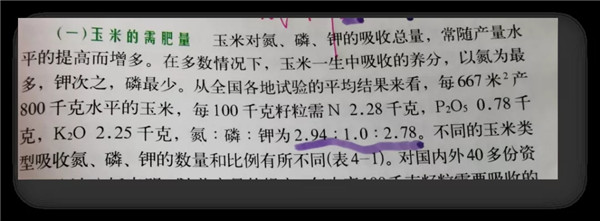

在李少昆博士的著作里,明确指出了,每生产1000斤玉米籽粒,需要吸收22.8斤纯氮(折合45%尿素约50斤)、7.8斤纯磷(折合46%磷酸二铵17斤)、22.5斤纯钾(折合60%氯化钾38斤)。也就是说,不管任何玉米品种,玉米的籽粒产量都是“氮磷钾多少的结果”。

同一个玉米品种的同样的管理,如果想提升产量,要么你多施肥,要么你选择肥沃的耕地(土壤养分留存较多)。

据美国伊利诺伊州立大学弗雷德教授的科研结果,氮肥对玉米产量的贡献占比是26%,与气候影响的27%基本相当。

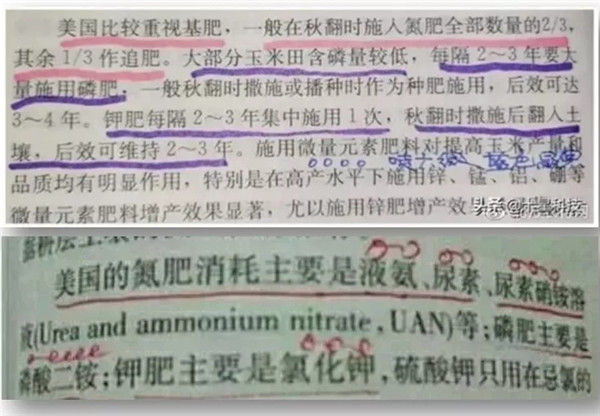

另据赵久然著作介绍美国玉米的施肥情况(下图),美国玉米一般两三年才使用一次磷钾肥,主要是氮肥的使用(其中2/3的氮肥追施)。如此,也佐证了弗雷德教授的结论。

再据国家玉米产业体系的美国考察之报告,美国的玉米用氮肥主要是液氨、尿素、尿素硝铵3种。

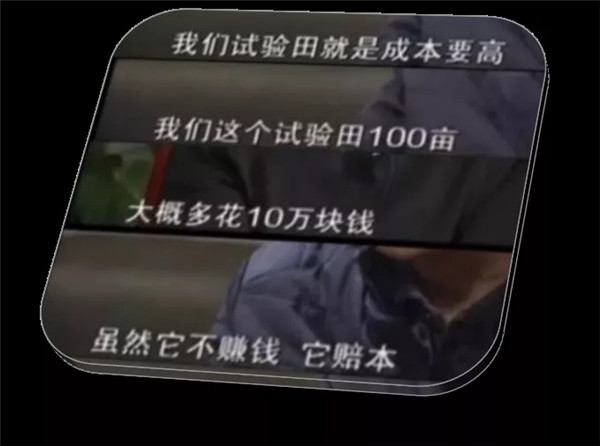

还有,我国某农业专家,曾在电视上脱口而出:他创造高产记录的试验田,一亩多投入1000多元钱,实际上是赔本的!但是,他“亏本种田”可以领到奖金,普通农民绝对不会这样干的。

农业农村部在《到2020年化肥使用量零增长行动方案》中指出:粮食要增产,使用化肥的贡献占2/5以上。

第二,所有的玉米,都是“先长秸秆,后长棒子”对吧?所以,当有限的肥料养分浪费到过多秸秆浪费上时,等于玉米果穗灌浆时更多的是“脱肥”和“早衰”。

如果玉米由于“密植”增加了1/4或者1/3的玉米秸秆,这些玉米秸秆从“一粒种子”变成“两三米高度的秸秆”,需要消耗多少氮磷钾呢?

例如:同一位农民,在同一块地,种植同一个玉米品种,同样管理条件下,都是一亩施肥100元的。

如果亩留苗5000株,等于每一株玉米秸秆2分钱的肥料。

如果亩留苗3368株,等于每一株玉米秸秆3分钱的肥料。

请用你的智慧头脑思考一分钟:你请朋友吃饭(同样的规格),如果“请2人吃二碗面条”等于人均100%;但如果“请2人吃三碗面条”等于人均吃了150%;如果“请3人吃2碗面条”等于人均吃了67%。

同一个“耐密品种”都是亩用100元肥料,种植密度由5000株,改为3700株(减少密度26%),相当于每一株玉米吸收肥料是“密植玉米”的135%的施肥量。不但把“浪费在秸秆上的养分和水分”而更多地转向供应玉米果穗,而且田间通风透光更好,光合作用更强,更利于玉米提升抗旱、抗病、抗倒、耐高温热害能“抗灾能力”,从而实现“适当稀植,更加高产”。

2020年我们专门安排了“某耐密品种”和“某稀植大棒品种”的夏播不同密度试验对比:

“某耐密品种” 亩密度5000株的单穗均重0.48斤(田间直接出售玉米棒子0.53元一斤,折合一亩折现1200元左右),亩密度3700株的单穗均重0.7斤(折合一亩折现1300元左右),密植的一亩地损失100元左右。

某“稀植大棒品种”,在亩密度4500株时单穗均重0.615斤(折合亩产鲜棒2767斤),在亩密度3700株时单穗均重0.822斤(折合亩产鲜棒3041斤),在亩密度3368株时单穗均重0.93斤(折合亩产鲜棒3132斤)。降低密度18%和降低密度25%,增产幅度却都实现了“增产1/10左右”。

所以说,除非是“怎么长,也长不成大棒”的玉米品种,大部分玉米品是“耐密品种适当稀植,大穗品种必须稀植”是理性又科学的智慧选择。

如下图某读者评论:“我就不爱留密,(因为)密植降低受光效果,浪费种子化肥”;“适当稀植水肥优势(大),光合效果好,一定不减产,棒子大还省工,籽粒饱实(籽粒沉,容重高)”。

第三,玉米增密的同时增加肥料,能高产吗?

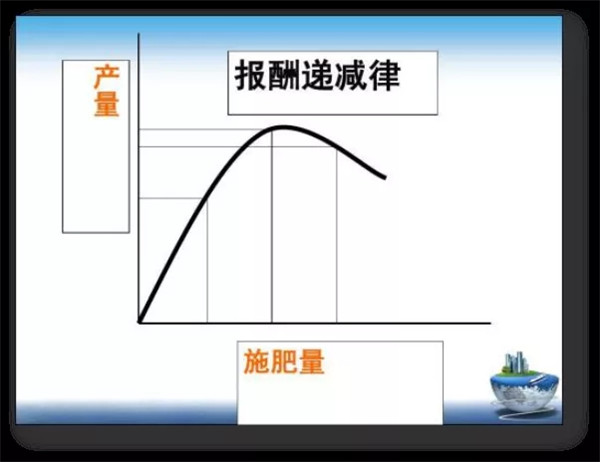

开门见山,先说观点:玉米增密的同时增加肥料,虽有高产的可能,但是“难以高效”,甚至随着“种植风险的加大”而减产减收的概率也提升了几倍。暂且不说,增加肥料的投入不符合当前倡导的“减肥增效,化肥使用量零增长”绿色高效农业的理念。假定你“逆潮流”而增加施肥,“肥料效应报酬递减律”却是你的“魔咒”。例如,美国的玉米高产记录创造者,在土壤有机质含量是我国耕地的2~3倍的前提下,又“折合一亩使用83斤~113斤尿素”条件下获得的(据美国国家玉米种植者协会网站)。

所以说,我国那位比较有名的农业专家在电视上头脱口而出所说的“一亩地多投入1000元钱,实际上是亏本的”,可见他的无助与无奈(他背后的资本逐利本质逼迫着他“不得不创造人为设置的高产记录”)。

所以说,过量施肥获得“高密度而高产”是不合适的。

对此,河南农业大学陈伟程教授在接受记者采访时说:“玉米出问题最多,是密度大!”,而且“高密度必须要有相应的高水肥”。

可是,我国2/3以上的玉米受到干旱困扰,“玉米高密度所需的高肥水”大多是不现实的。因为,咱们的总理说过:“全国有6亿人月收入低于1000元”——这其中绝大部分是农民,高水肥投入又有几人愿意做呢?!

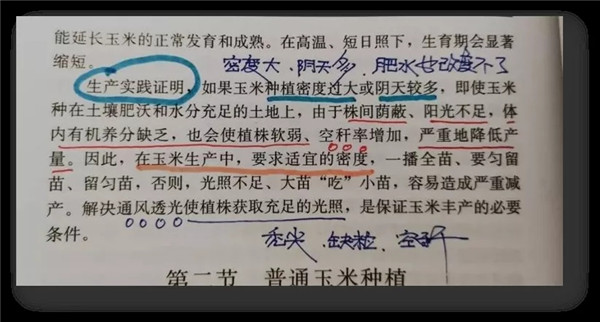

但是,如果玉米种植密度过大或阴天较多,即使土地肥沃和水分充足,包括多施肥,也会因为“株间荫蔽,阳光不足,玉米植株体内有机养分缺乏”,造成植株软弱(容易倒伏和茎秆折断),空秆率增加,严重地降低产量。特别是“密度偏大”又遇到阴雨较多的年份,玉米减产的风险是巨大的。

第四,耐密又抗灾的真正好品种,真的有吗?

据《浅谈玉米种植密度与产量的关系》一文指出:4000株为“耐密品种”具备特点除了株型紧凑、叶片上冲外,还应具备小雄穗、坚茎秆、开叶距、低穗位和发达的根系等耐密植形态特征。

5000株为“耐高密品种”,具备特点要密植而不倒,果穗全(全有穗、无空秆)、匀(大小均匀一致)、饱(灌浆饱满、无秃尖),而且还具有较强的抗倒伏能力、耐阴雨寡照能力、较大的密度适应范围和较好的施肥响应能力。例如当每种植3000株时,也有较高的产量水平,而当密植到每亩5000株时,也不易发生倒伏,且有更高的产量水平。

试问,哪一个品种可以“对号入座”呢?

另据天津农学院侯月等在《玉米种植密度对产量影响的研究》一文中指出,在同样条件下,随着种植密度的增加,“秃头”的长度变长了,穗长、穗粗、穗粒数、行粒数、单穗质量和单穗粒质量等“穗部性状”均随着密度增加而“负相关”。

(未完待续)下期主要内容是“密植玉米的五大风险以及16个‘有图有真相’的证明”,和玉米籽粒机收品种如果不能早熟基本上“一票否决”等内容。敬请期待。

(作者:北方农村网科技顾问团 王智广 尹洪雨 崔国光 特别感谢河北成安县玉多收农业技术服务中心对本文的贡献)