只要在稻田之间,黄耀祥就会像孩子般地开心。

1986年,黄耀祥在菲律宾得到了国际水稻研究所专家的高度肯定。

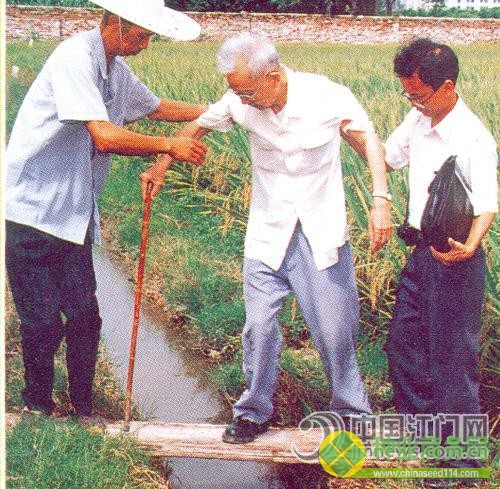

不管是年轻时意气风发,还是老迈时头晕眼花,黄耀祥都执著地在田埂上前行。

一粒种子,可以改变世界。稻种,被黄耀祥视如珍宝。

“一粒种子可以改变世界”,这是国际、国内育种界最耳熟能详的一句话。读懂这句话的人,最能懂得种子的力量,也最能读懂科技进步给农业革命带来的巨大变化……

21世纪初的头3年,在广东省农科院仅存的几十亩水稻育种试验田狭窄的田埂上,常徘徊着一位几近失明的古稀老人。在秘书的搀扶下,他或摸或闻,与一株株新型水稻共同感受抽穗结果的喜悦。他便是兢兢业业进行水稻研究长达60多年的黄耀祥院士。曾有人问他说:“黄老,您这么大年纪了,整天这么日晒雨淋不累吗?”黄耀祥回应说:“我国人口有13亿,粮食问题严峻啊!”就是这个“严峻”,伴随着黄老人生的每个成长期,使他和水稻结下了毕生的情缘。10月25日,记者到广东省农科院采访了黄耀祥院士生前的助手江奕君(现任省农科院超级稻育种研究室主任),她满怀深情地回忆起黄老的一点一滴。

1

开创水稻矮化

育种的新途径

【黄耀祥开创水稻矮化育种,先后育成“广场矮”等一系列矮秆高产良种在生产上广泛种植,丰富和发展了水稻育种学。】

江门日报:据你所知,黄耀祥院士为什么要研究水稻矮化育种呢?

江奕君:我是1985年毕业到农科院工作的,当时的黄老已经功成名就。我跟随他工作多年,学到了很多东西。他的座右铭是:“兴国为怀两论引路,构想实践不断创新。”他开创水稻矮化育种具有革命性的意义。

千百年来,我国南方水稻产区都是种植高秆品种,每遇台风暴雨,就要造成严重倒伏减产。建国后,随着生产条件的改善和施肥水平的提高,增肥增产与倒伏的矛盾日益突出。选育耐肥、抗倒的水稻高产品种,成为生产上迫切要求解决的问题。

江门日报:其研究的过程是怎样的?

江奕君:在开始阶段,黄老带领大家通过茎秆粗壮、穗大粒多的品种与当地推广品种进行杂交育成的壮秆大穗品种,如“广场18”、“广场36”等,其产量和抗倒伏能力虽有所提高,但仍不能有效地解除倒伏减产的威胁。1955年,黄老从广西百色地区引进了农家品种“矮仔粘”,其秆高只有70—80厘米,但比较耐肥抗倒伏,缺点是成熟期太迟,抗病力差。一次,他在汕头地区考察水稻生产的过程中,看到有些老农用控制肥水的办法来矮化稻秆,减小倒伏。这两件事启发他从力学原理上悟出“树大招风”的道理,并由此产生“矮化育种”的想法。于是,从1955年起,他先用“矮仔粘”为育种材料,经系统选择,从中选出性状比较优良的“矮仔粘4号”,1956年再以后者为母本,与生产上推广的高秆品种“广场13”进行杂交,终于在1959年育成了我国第一个人工杂交选育的矮秆籼稻品种“广场矮”。

江门日报:这一研究成果的诞生意味着什么?

江奕君:“广场矮”的育成,在世界水稻育种史上是一次重大突破,它比后来在国际上曾经轰动一时,由设置在菲律宾的国际水稻研究所育成的被称为“奇迹稻”的“IR8号”早出世近十年。“广场矮”不仅有效地解决了长期以来农民渴望解决的水稻倒伏减产问题,而且在水稻育种史上,打破了自开展杂交育种以来,局限于改良高秆水稻品种性状之间相互弥补的老传统,开创了一条矮化育种的新途径。以后的大量研究结果表明,由于矮生性基因具有多效性且配合力较好,新育成的品种不仅茎秆矮、抗倒伏,而且具有根系发达、分蘖力强、有效穗多、光能利用率和成穗率高、营养物质运转顺畅、谷草比值较大等综合的高产生理生态特性。黄老开创的水稻人工杂交“矮秆多穗育种”工程,实现了水稻的第一次大幅度增产,因此它也被称为“第一次绿色革命”。

道路一经开辟,矮化育种便得到迅猛发展。在上世纪60年代,黄老和他领导的育种小组,又相继育成了早籼中熟矮秆品种“珍珠矮”(1961)以及“广二矮”、“广秋矮”等晚稻矮秆品种,逐步实现了矮秆品种的熟期配套。至上世纪60年代中期,我省基本实现了早稻品种矮秆化,大面积亩产由过去的250公斤左右提高到350—400公斤,一举改变了我省传统的“早四晚六”(指双季稻产量早稻占四成,晚稻占六成)的早稻低产面貌。与此同时,矮秆水稻迅速向我国南方各省扩展,至1965年全国矮秆品种植面积达到2400多万亩,每亩产量提高50公斤以上。上世纪70年代中期,矮秆品种在全国年种植面积最高达1.5亿亩,其中“广陆矮4号”在长江流域双季稻区种植面积之大,利用时间之长,为矮秆品种之冠。

2

“世界上最有经验的水稻育种家”

【1986年12月,黄耀祥应国际水稻研究所(IRRI)所长斯瓦米纳森博士的邀请,前往该所(菲律宾)访问,为全所专家学者作了题为《水稻生态育种和组群筛选法》的学术报告,受到热烈欢迎。报告会前,在由该所所长发布的海报上,称他为“中国半矮秆水稻之父”。在学术交流中,该所育种系主任库茨博士也多次称誉他是“世界上最有经验的水稻育种家。”】

江门日报:巨大的成就并没有令黄耀祥院士的研究止步?

江奕君:进入上世纪80年代以后,黄老继续向更高的目标攀登。他在保持现有半矮秆或丛生快长类型品种的综合优良性状,特别是有效穗数较多的基础上,主攻大穗多粒、高结实率和饱满度,高指标地提高穗重,通过发掘利用穗大粒多的“叶青伦”与叶片窄直、茎秆特矮的抗病品种“特矮”杂交,1984年他又育成了早、中、晚兼用、适应性广的特高产品种“特青2号”,其高产性能较“桂朝2号”和“双桂1号”又前进了一大步。此外,黄老还主持育成了一批适宜不同造别、不同熟期、不同类型地区种植,在高产、优质、抗病等方面各具特色的新品种。其中“双朝25”早晚兼用,高抗稻瘟病,中抗白叶枯病,不论在地力较薄或是中上等肥力的田块种植,均表现高产稳产,1990年亦被农业部列为在全国重点扩繁的水稻新品种。

此后,黄老深化水稻高产育种技术体系,一共培育出50多个籼稻矮秆良种。这些品种高产性能突出,适应性广,往往不推自广,种植面积大,利用时间长,对农业增产起到很大作用。

江门日报:他的学术理念主要有哪些?

江奕君:黄老长期深入生产实际,重视总结群众经验,并注意把经验升华为理论,提出正确的育种思想、目标和相应的技术路线,并不断改进育种方法的一整套技术体系。他的学术理念主要有以下个方面:以高产稳产为总目标,生态育种为指导;生态育种的根本是株型育种;杂交育种不单纯是基因分离重组规律的运用,更要重视发掘超亲新类型;倡用“组群筛选法”;应该采取育种与同步鉴定相结合,区域试验与群众性多点试种相结合,大面积生产示范与推广结合,以空间争取时间,使品种尽快在生产上发挥作用,并取得最大经济效益。

3

严肃的老师和智慧的带头人

【由于在水稻育种上的突出成就和重大贡献,黄耀祥曾多次获得党和政府的表彰和奖励。他的“水稻矮化育种”获1978年全国科学大会奖;“水稻新品种桂朝2号的育成和经验总结”获1980年农牧渔业部技术改进一等奖和广东省科技成果一等奖;1995年当选为中国工程院院士,1998年被评为中国工程院首批资深院士。】

江门日报:黄耀祥院士对你们要求严格吗?

江奕君:其实当黄老的助手很不容易。他对于工作要求很高,甚至达到苛刻的地步。记得他一开始就要求我做好研究记录,对于植物的株型、叶片、茎杆、穗的大小都要详细登记;写文章要反复修改,一个标点符号都不放过。他告诉我,选择育种材料时,官能鉴定有不可取代的高度概括性作用。育种材料的选择,不但要讲究科学,还要充分发挥育种家经过长期艰苦磨炼得来的官能敏锐性和运用自如性。官能鉴定是科学与艺术的结合,既要看单株长相,更要看群体结构;既要看静态,更要看动态,分析其内部生理的相关性,从而判断是否有发展苗头。经过他的严格训练,我做事更加严谨细致,这对于我以后的发展产生了积极的影响。

他是一个智慧的带头人,总是在引领世界的潮流。1959年,他育成了“广场矮”。上世纪60-80年代,他又按照自己设计的技术路线,以“生态育种”为向导,从“株型育种”进发,沿着“矮化”、“丛生”、“早发快长”、“穗大粒多”、“光合势强”等目标,逐步把矮化育种推向前进,相继育成了一系列著名的高产良种,丰富和发展了中国水稻矮化育种的科学与技术。上世纪90年代到本世纪初,出现了世界粮食危机论,在古稀之年,他还信心百倍地向农业部和广东省领导提出了“为出色完成21世纪30年代粮食增产的艰巨任务而奋斗”的请战书,主动承担了农业部跨世纪《新曙光计划》重大科技攻关项目——中国超级稻研究。2002年,超优势稻在国际水稻大会上得到广泛认同。

江门日报:黄老年纪很大之后,还经常下基层吗?

江奕君:长期以来,黄耀祥院士在广东省的不同类型地区,建立了10多个农村试验基点,每年提供鉴定的新育成品种(系)不下20个。高龄年迈磨灭不了他对研究推广先进技术的热情。黄老80多岁时仍不辞辛劳,每年有一半以上时间下乡,奔波于全国各地推广良种栽培种植经验,其足迹遍及川西平原、大别山区、云贵高原和北部湾畔,深受各地政府和农民欢迎。广西合浦县委、县人民政府曾赠送给他一面锦旗,上联是:“良种、良法、良师益友”,下联是:“丰产、丰收、丰衣足食。”

他与农民的关系也非常好,大家都亲切地叫他“祥叔”。经常有农民寄信来要种子,黄老就会让我们一一登记下来,并把种子寄去。他常说,我们要多下田多比较,不能凭空想象,农民可以指出种子的好与不好,我们要按照农民的需求进行改良。

江门日报:黄老搞育种研究几十年,他会不会有感到厌倦的时候?

江奕君:黄耀祥院士一生痴迷于水稻育种。他住院时,人家跟他说出去玩他不感兴趣,跟他说种子他就很开心。只要拿着穗子,他就怎么也看不够。其实,水稻育种过程十分漫长,品种每一造都不同,我们要美中选美,优中选优,通常一个品种从培育到投入市场,最少要十年时间。黄老是非常耐得住寂寞的,而且可以从中找到快乐的。

同行眼中的黄耀祥

林青山(广东省农业技术推广总站副站长):他是我国水稻育种研究第一人

黄耀祥院士的贡献,在我们中国乃至世界水稻研究、生产以及解决人类的温饱问题方面都是非常之大的。可以说,没有水稻的矮杆化,就没有杂交水稻。对于水稻育种研究,他可以说是中国第一人。他对事业的贡献,主要在矮杆化,以及开展生态育种,主持并开发了一大批水稻优质品种。相对于其他人提出理论,由别的团队去实践,黄老走的是自己提出理论、自己亲自实践的路子。后来的很多常规稻和杂交稻都是在他的品种基础之上提高和发展起来的。就目前来说,在全国种植面积最广的4个水稻品种中,他培育研究的就占了3个。

他对于农业科研的投入是全身心的,代表着老一辈科学家的无私奉献和执着追求。到了晚年时期,他的眼睛已经看不清了,也要摸一下水稻才舒服。有一次,听说一位农民试种的成效很好,他一定要去看。但是去田里要过小水沟、走田基,他就让农民背他过去。我自从1986年跟黄老时起,就像他一样,基本上周末都没有休息。

记得有一次,他吃完了晚饭,站在二楼,大声叫我去聊一聊。结果一聊就到了深夜,他几乎把所有的个人时间都投入了工作。他对年轻人的工作要求非常严格,进行农业研究要靠经验,因此他教我们都是在田里,手把手地教。为了带好年轻人,他还在试验田中,专门开辟了几亩青年“袖珍田”,对我们进行直接指导。同时,他对于我们生活中的大事又非常体谅和照顾。我们团队几个研究人员的家属都是由他出面找领导,调过来的。他为人很好,生活作风艰苦朴素,买什么吃出什么,也非常节省。记得他出差时,会把在旅馆中未用完的的小香皂带回家,分成小块放在洗衣机中洗衣服。

在开平赤水镇,有一块共建的试验基地,我们几乎每年都会去。台山万亩水稻田,我们也去过,主要都是对新品种进行示范和推广。因为黄耀祥院士有华侨背景,他还动员一位老板亲戚出资,对新品种进行示范和推广。

行外人对黄老可能不是很熟悉,但是在行内,黄老的贡献是得到充分肯定的。他做的不只是一点小事,而是对中国乃至世界都很重要的大事。

院士小传

黄耀祥致力水稻育种研究60多年,是我国水稻矮化育种的主要创始人,在国际学术界被称为“中国半矮秆水稻之父”。

1950年代启用矮生性主基因sd-1,育成了我国第一个杂交矮秆籼稻品种“广场矮”(1959年),引领我国的第一次绿色革命,使我国矮化育种走在世界前列。建国以来,开展了以矮秆为主体的水稻遗传学、生理学、生态学基础与矮秆品种优良性状的关系、创造理想株型与光合作用的关系等进行了较系统的研究,创建了矮化育种、丛化育种、半矮杆早长超高产育种、半矮杆早长超高产特优质育种、半矮杆早长根深超级稻育种等生态育种理论,创造了加快了育种进程的“组群筛选”育种方法,是我国目前开展的超级稻育种的奠基人,至1999年,育成广场矮、珍珠矮、广陆矮4号、双桂1号、双桂36、桂朝2号、特青2号、胜优2号、七山占、七秀占、胜泰1号等一大批著名高产优质良种,在我国南方稻区大面积推广应用,为提高我国各个历史时期的水稻产量作出了重要贡献。推广面积较大的品种有50多个,增产稻谷845亿kg,增加产值845亿元,成为农科效益之最。他先后担任过广东省农业科学院副院长、顾问;广东省科学技术协会副主席;广东省种子协会、中国遗传学会广东分会名誉理事长;第五届全国人民代表大会代表;第五、六届广东省人民代表大会常务委员会委员等职务。

策划/谭乐生 钟筱村 黄创快

统筹/傅 健 谭月韶

文/江门日报记者 傅健

图/受访者提供

相关视频11月23日见中国江门网